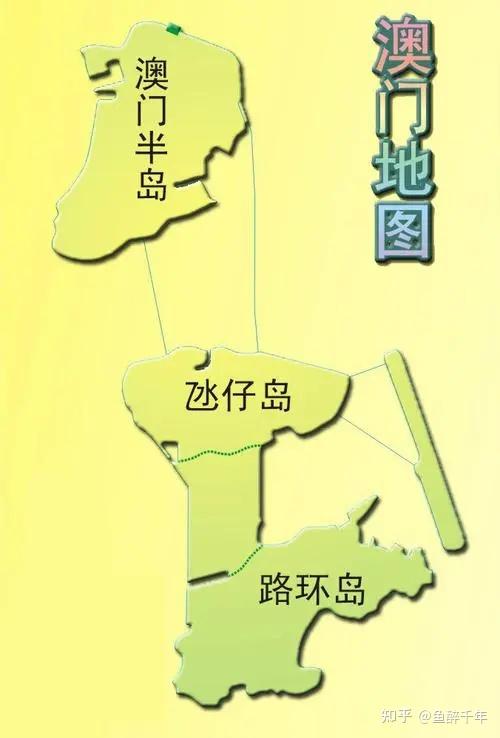

当澳门半岛的霓虹在2022年那个异常安静的春节首次熄灭时,沈阳故宫的红墙正被一场突如其来的大雪覆盖,两座相隔三千公里的城市,在疫情隔离的特殊时期,意外地成为了观察中国城市韧性的绝佳样本——一个是面积仅33平方公里却要接待年4000万游客的"超级赌城",一个是曾经的重工业基地正在经历艰难转型的东北老城,隔离政策像一把锋利的手术刀,剖开了两座城市鲜为人知的"城市肌理",也让我们得以窥见:当流动停滞,那些被喧嚣掩盖的城市本质如何浮出水面?

赌场熄灯后的澳门:当"永动之城"被迫静止

2022年1月,澳门遭遇史上最严防疫政策,赌场首次全面停业15天,这座全球赌收第一的城市(2019年赌收达2924亿澳门元)突然变成了一座"寂静之城",威尼斯人酒店的人造运河停止了流动,新葡京门前的出租车长队消失了,连街头最普通的鱼蛋摊都收起了招牌,但令人惊讶的是,这座依赖外部输入(90%以上食品依赖进口)的微型经济体并未崩溃。

在关闸口岸封闭的日子里,澳门人重新发现了"街市"的价值,下环街市这个始建于1930年代的菜市场,突然成为城市生命线的枢纽,摊主们凌晨四点就排队等候从珠海特殊通道运来的蔬菜,主妇们重新掌握了讨价还价的技巧,甚至连年轻人也开始学习辨认新鲜鱼肉的特征,这种被迫的"在地化生存",意外唤醒了被赌场经济压抑的市井智慧,一位在葡京工作了二十年的荷官在采访中说:"原来不用看筹码也能过日子,街坊邻居的脸比VIP客人的更真实。"

更耐人寻味的是娱乐业的转型,无法演出的太阳马戏团演员在亚马喇前地即兴表演,观众是采购归来的主妇和遛狗的老人;葡国餐厅推出"隔离套餐",通过外卖小哥将马介休炒饭送到每个社区,这些碎片化的文化拼贴,构成了澳门罕见的"去赌场化"文化景观,正如澳门大学社会学教授陈震宇所言:"隔离像一次强制戒毒,让我们看清了对赌场经济的依赖程度,也发现了自己都不知道的生存潜能。"

沈阳的"工业式隔离":老工业基地的防疫方法论

当澳门在应对"突然静止"时,沈阳展现的则是另一种隔离逻辑,这座拥有805万人口的特大城市,将昔日的工业组织能力转化为了防疫资源,铁西区的工人村社区,退休的铸造厂车间主任自发组织起"流水线式核酸检测",居民按楼栋分时段下楼,像当年交接班一样井然有序;大东区的某汽车厂改造的隔离点,床位排列方式竟与生产线工位惊人相似。

最具象征意义的是沈阳新松机器人公司的故事,这家从中国科学院沈阳自动化研究所孵化出的企业,在2021年春节将原本用于汽车制造的移动机器人改造成送餐机器人,解决了某隔离酒店70%的配送需求,这种"工业思维抗疫"的模式,让人想起1949年沈阳解放初期,工人们用机床零件拼凑出新中国第一枚金属国徽的历史,正如辽宁省社科院研究员张涛指出:"沈阳人把隔离当作一项生产任务来完成,这是刻在东北人基因里的集体主义记忆。"

但隔离也暴露了沈阳的隐痛,某次全民核酸检测中,一位八十岁的退休劳模发现,检测点就设在已经废弃的沈阳冶炼厂门口,那座曾产出全国三分之一电解铜的工厂,如今只剩锈迹斑斑的"工业遗产"标识牌,老人对着空荡的厂房完成核酸采样后久久不愿离去,这个画面被摄影师捕捉,成为社交媒体上热议的"东北记忆的伤口"。

双城镜像:流动停滞时的城市真相

当我们将两座城市的隔离经历并置观察,会发现耐人寻味的对照,澳门的困境在于过度依赖外部输入,就像一座精心设计的主题公园突然断电;沈阳的挑战则是如何激活沉睡的工业遗产,如同重启一台老旧的机床,但隔离期间,两座城市都出现了意想不到的"逆向创新"。

在澳门,原本为游客服务的五星级酒店开始向本地居民提供"staycation"套餐,巴黎人酒店的法餐厅推出268澳门元的平民套餐,相当于以往一个甜品的价格,而在沈阳,西塔街的朝鲜族餐馆发明了"泡菜盲盒",通过社区团购日销千份,两种截然不同的商业智慧,却在同样面对生存压力时迸发。

文化记忆的复苏路径更是迥异,澳门人重新唱起了土生葡人的"土风舞"歌谣,沈阳的文艺团体则在线上复活了"工人大合唱",澳门博物馆的线上参观量暴增300%,沈阳故宫的云直播则意外带火了"清朝宫廷防疫史"专题,这些文化因子的活跃,揭示了一个深刻命题:当现代城市被迫暂停,那些被忽视的传统反而成为精神锚点。

后隔离时代:双城记的启示录

2023年初,当澳门赌场重新亮起霓虹,沈阳的工厂恢复机器轰鸣,表面上看两座城市都回到了原有轨道,但某些深层次的变化已经发生,澳门开始讨论"适度多元化"发展,沈阳则在"振兴新突破"行动中加入了"韧性城市"建设指标。

澳门的茶餐厅里多了一句新调侃:"而家先知,原来我哋唔系赌城,系街市之城"(现在才知道,原来我们不是赌城,是街市之城),沈阳的出租车司机则会在经过铁西区时指给乘客看:"那排隔离板去年拆掉后,露出了五十年代的老墙画,厂子黄了,画倒留下来了。"

这两座城市的隔离经历,最终都指向同一个现代性命题:当非常态成为常态,城市真正的韧性不在于它有多华丽的外表,而在于能否在危机中唤醒沉睡的基因,澳门重新发现了自己作为渔村的底色,沈阳则确认了工业城市的集体记忆价值,就像《双城记》开篇所言:"这是最好的时代,这是最坏的时代",而城市的故事永远在隔离与联通、遗忘与记忆之间摇摆前行。

在全球化退潮的今天,澳门与沈阳的这场隔空对话提醒我们:所有城市都是孤岛,也都与大陆相连,隔离终会结束,但那些在静止时期浮现的城市本相,或许才是未来最珍贵的导航图。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~