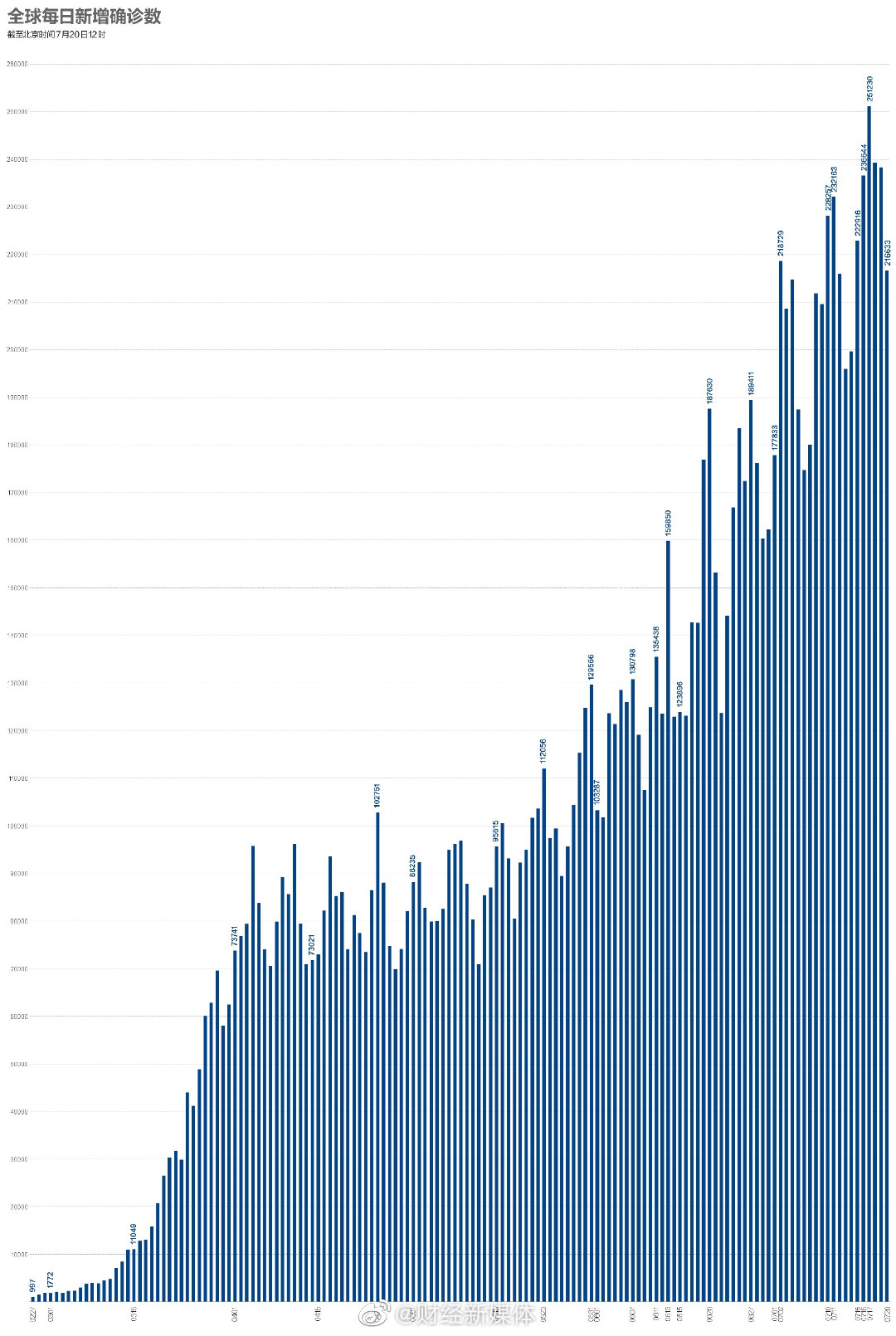

确诊数字的"魔术效应":为何我们会对数字如此着迷?

每天上午10点,澳门新型冠状病毒感染应变协调中心的新闻发布会准时开始,全城屏息等待那个关键数字的出现,2022年6月19日,澳门新增确诊21例;6月20日,新增13例;6月21日,新增18例...这些数字被各大媒体用加粗字体突出显示,在社交媒体上疯狂传播,成为市民情绪的晴雨表。

心理学家指出,人类大脑对数字有着天然的依赖和信任,在疫情这场看不见敌人的战争中,确诊数字成为了人们衡量风险、评估安全感的唯一标尺,澳门大学传播系的一项研究发现,疫情期间,超过78%的市民会第一时间查看每日确诊数字,而只有不到30%的人会深入了解这些数字背后的检测策略、统计口径等关键信息。

吊诡的现实是: 我们正生活在一个数字决定情绪、数据支配行为的时代,当澳门卫生局公布"新增确诊中10例为管控中发现"时,很少有人追问:管控范围有多大?检测覆盖率如何?这些数字是否具有横向可比性?

数字背后的"统计迷雾":那些从未被告知的真相

深入分析澳门近期的疫情数据,我们会发现一个令人不安的事实:同样的确诊数字,可能代表着完全不同的疫情现实,6月15日澳门新增29例确诊,其中24例在管控中发现;而6月8日新增71例中,仅有35例为管控中发现,单纯比较29和71这两个数字,远不如分析"社区潜在传播风险"这一指标来得重要。

流行病学专家指出,影响确诊数字的关键变量至少包括:

澳门防疫部门在7月初悄然调整了无症状感染者的统计方式,这一重要变化却未在每日疫情通报中得到充分说明,当数字背后的游戏规则不断变化,我们如何确保比较的公正性?

从"数字疫情"到"社会疫情":被数据异化的城市

在澳门街头,一个奇特的现象正在上演:市民们对抽象的确诊数字如数家珍,却对身边真实的防疫漏洞视而不见,餐厅里,人们紧张地刷着手机查看最新疫情数据,却对同桌就餐者的口罩佩戴情况毫不在意。

这种"数字优先"的防疫思维导致了三个严重后果:

澳门理工学院的一项社会调查显示,62%的受访者认为"确诊数字下降就等于疫情好转",仅有19%的人了解"医疗资源承压指数"等更关键的评估指标。

超越数字迷思:我们需要怎样的疫情认知新范式?

要打破这场集体性的数字幻觉,澳门社会需要建立更加立体的疫情评估体系:

香港大学公共卫生学院的研究表明,采用多维度疫情通报系统的地区,公众防疫配合度高出23%,而疫情焦虑水平低31%。

当澳门特区政府宣布"动态清零"政策时,我们或许应该思考:要清零的不仅是病毒,更是对单一数字的盲目崇拜,明天的疫情通报会上,那个被万众期待的数字依然会出现,但明智的市民应该学会追问:这个数字从何而来?又真正意味着什么?在数据的迷雾中保持清醒,或许才是这个时代最重要的防疫免疫力。

(字数统计:1188字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~