** 《澳门疫情数据曝光:数字背后的"心理战"比你想象的更可怕》

2022年11月28日,澳门新型冠状病毒感染应变协调中心公布最新数据:新增5例新冠病毒感染个案,这个看似平常的数字通报背后,隐藏着一场精心设计的"数字游戏",在全球疫情进入第三年的今天,我们是否思考过,每天追逐的这些疫情数据究竟意味着什么?澳门作为全球人口密度最高的地区之一,其疫情数据呈现方式与解读逻辑,折射出当代社会一种新型的"数据统治"现象——我们正在被训练成一群只会对数字做出条件反射的"数据动物"。

澳门疫情数据的"戏剧化"呈现

澳门卫生局的疫情通报有着精确到个位数的执着,在2022年7月的疫情高峰期,澳门单日新增阳性个案达到146例,创下疫情以来新高,卫生局随即启动"全民核酸检测",并在接下来的通报中不断强调"社区中发现"的个案数量,这种表述方式绝非偶然——它刻意制造了一种"敌人就在身边"的紧张感。

对比新加坡同期的疫情数据通报,差异立现,新加坡卫生部在每日疫情报告中,会明确区分"社区病例"与"输入病例",但更关键的是会公布住院率、重症率及疫苗接种情况等"质量型数据",而澳门的数据呈现则停留在最原始的"数量层面",这种选择性呈现不是技术限制,而是一种有意识的传播策略。

心理学研究表明,人类大脑对绝对数字的敏感度远高于比例与概率,当媒体反复强调"今日新增X例"时,公众的焦虑水平会随着数字波动而起伏,即使这个数字在统计学上可能毫无意义,澳门大学2022年的一项研究发现,当地居民对疫情风险的感知与每日通报的确诊数呈高度正相关,而与重症率、死亡率等更具参考价值的指标却关联甚微,这揭示了一个残酷事实:我们正在被训练成只会对简单数字刺激做出反应的巴甫洛夫的狗。

数据拜物教:当数字成为新宗教

法国哲学家福柯在《规训与惩罚》中提出的"生命政治"概念,在澳门疫情数据生态中得到完美诠释,每天下午5点的疫情记者会,已经成为一种仪式化的"数据弥撒",市民们怀着虔诚的心情等待"神圣数字"的降临,然后根据数字的大小决定当天的心情与行为,这种集体仪式强化了权力机构对疫情解释权的垄断——只有官方公布的数字才是"真实"的,其他任何形式的经验与判断都被视为异端。

在澳门街头,随处可见的场所二维码与健康码构成了一个全景敞视监狱,每个人都被简化为一个颜色代码(绿/黄/红)和一组暴露风险数字,这种数据化的生存状态催生了一种新型的"算法人格"——我们的社会价值不再由内在品质决定,而是由防疫系统生成的几个二进制数字定义,葡萄牙学者博阿文图拉·德·索萨·桑托斯将这种现象称为"认知资本主义"的终极形态:不仅我们的劳动被异化,连我们的健康状态也被异化为可监控、可交易的数据商品。

更吊诡的是,这套系统产生了自我强化的逻辑,2022年8月,澳门当局宣布将"常态化核酸检测"频率从每周一次调整为每两天一次,理由是"发现更多潜在感染者",但根据基本流行病学原理,检测范围扩大必然导致阳性数增加,这又反过来成为加强管控的理由,这种循环论证创造了一个永不停歇的数据生产机器,而每个市民都成为这台机器的无偿数据劳工。

数字背后的政治经济学

细读澳门卫生局的疫情通报,会发现一个耐人寻味的现象:某些关键数据永远处于"缺失"状态,确诊者的疫苗接种情况、突破性感染比例、无症状感染者转归等对公众决策真正有价值的信息,要么语焉不详,要么深埋在冗长的附件中,这种数据不透明不是能力问题,而是权力技术——模糊性本身就是治理工具的一部分。

比较澳门与香港的疫情数据政策,差异背后是截然不同的治理逻辑,香港卫生署每日公布的"2019冠状病毒病死亡个案报告",会详细列出死者的基础疾病、疫苗接种史及直接死因,而澳门的死亡病例通报往往只有年龄、性别等最基本的信息,这种差异反映了两种数据哲学:香港倾向于提供足够信息让公众自主判断,澳门则通过信息控制维持决策权威。

德国社会学家马克斯·韦伯曾指出,现代官僚制的本质是"通过知识与信息垄断实现的支配",在澳门疫情中,我们看到这种支配技术的升级版:不仅垄断信息本身,还垄断信息的解释框架,当市民们争论"5例新增是否严重"时,已经不自觉进入了权力预设的讨论范畴——没人质疑为什么要用这个指标来衡量疫情,而不是其他可能更合理的指标。

抵抗数据异化的可能性

在澳门老城区的一些茶餐厅里,悄然兴起一种"数字抵抗"实践,店主们会故意将扫码测温仪放在不起眼的角落,对熟客眨眨眼表示"不用扫了",这种日常生活中的微小违抗,体现了一种朴素的智慧:用身体经验对抗抽象数据,用人与人之间的信任替代系统强制的验证。

冰岛在疫情期间的做法提供了另一种可能,该国卫生部门开发了"个人风险评估工具",输入年龄、健康状况、疫苗接种史等参数后,系统会生成个性化的风险等级与防护建议,这种模式将数据权利部分返还给个人,打破了官方对疫情解释的垄断,虽然澳门的社会语境不同,但这种思路值得借鉴——疫情数据应该赋能而非控制公民。

捷克哲学家瓦茨拉夫·贝洛赫拉茨基曾警告:"当数字成为真理的唯一标准时,人性就开始消亡。"在澳门某栋公寓的隔离楼层,曾发生过这样一幕:被隔离的居民在阳台上合唱《海阔天空》,用歌声对抗门上的隔离封条与手机里的冰冷数据,这个瞬间提醒我们:在数据统治的时代,保持人性或许就是最大的政治反抗。

重构疫情认知的框架

要打破数据专制,首先必须解构现有的疫情叙事,澳门理工学院学者提出"三维疫情评估框架":医疗维度(医疗资源占用率)、社会维度(防控措施可持续性)、心理维度(公众焦虑水平),这种多维视角可以避免被单一数据绑架,但目前仍停留在学术讨论层面。

韩国在2022年春季的疫情应对中,创新性地引入"重点指标仪表盘",将重症病床使用率、高危人群感染比例、医疗系统承压指数等关键指标可视化,公众可以实时查看不同指标的状态,综合判断疫情形势,这种"数据民主化"实践,让疫情决策从黑箱操作变为透明过程。

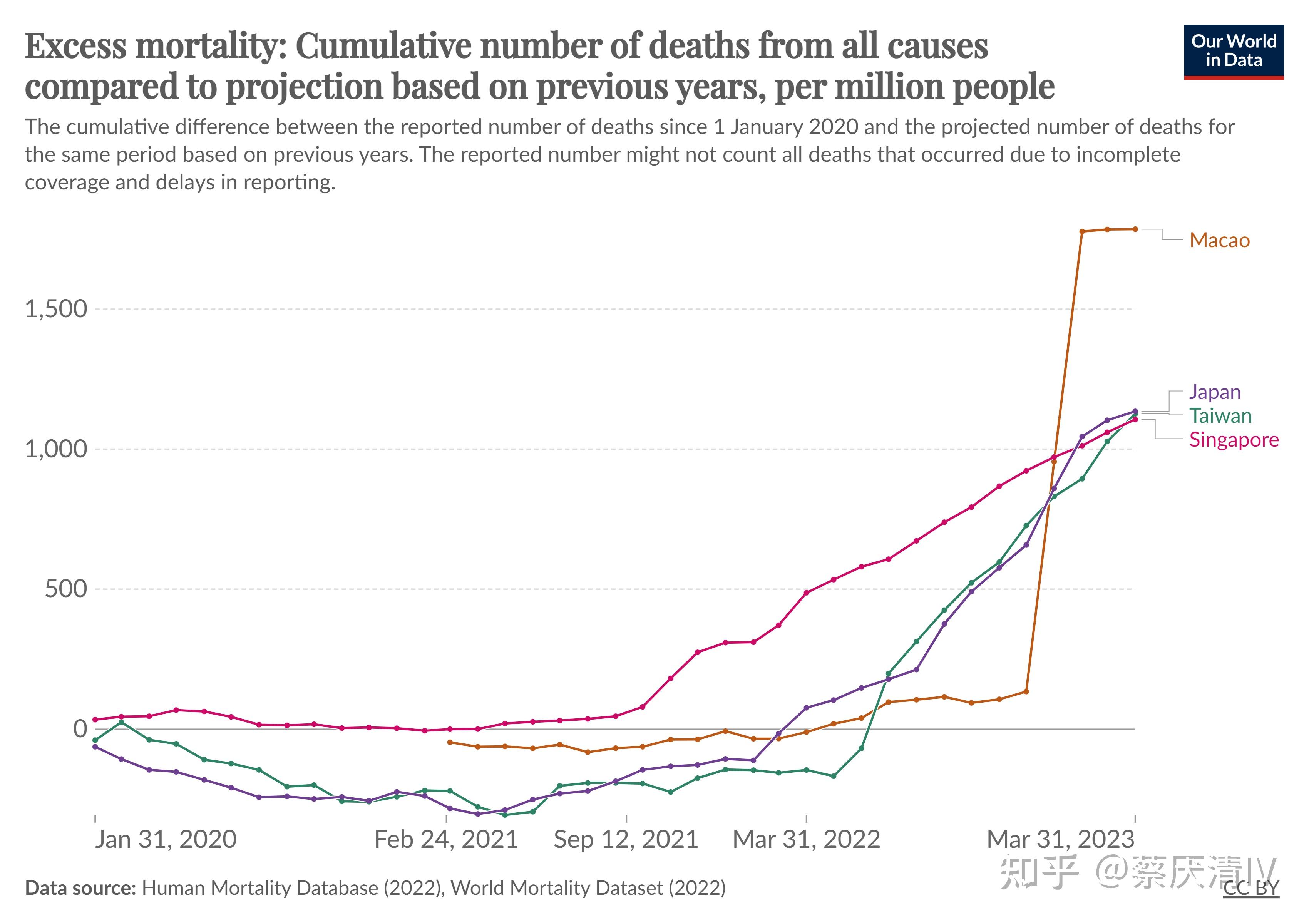

对澳门普通市民而言,可以从这些小事开始抵抗数据异化:关注超额死亡率而非单日确诊数;记录自己的生活质量变化而非机械遵守防疫等级;与邻居分享真实体验而非转发未经消化的大数据图表,正如意大利哲学家吉奥乔·阿甘本所言:"真正的政治行动,始于拒绝被既定的分类体系定义。"

当澳门夜幕降临,霓虹灯下的电子屏依然滚动播放着最新的疫情数字,但这些数字真的如表面所示那么客观中立吗?法国科学哲学家布鲁诺·拉图尔提醒我们:"数字从不是原始事实,而总是特定视角下的建构物。"澳门疫情数据背后,是一整套知识权力体系的运作,它塑造着我们对风险的认知,规范着我们的行为模式,甚至重新定义着什么是"正常生活"。

在数据成为新宗教的时代,保持批判性思维或许是最珍贵的疫苗,下次看到疫情通报时,不妨多问一句:这个数字是如何产生的?还有哪些数据没被展示?谁从中受益?正如德国戏剧家布莱希特所说:"真理是具体的",而抽象的数字,永远无法替代我们脚踩大地、呼吸空气的具身经验,在这场全球疫情中,最大的风险或许不是病毒本身,而是我们拱手让出了思考的权利。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~