当北京市民在手机里炫耀金色边框的"疫苗护照"时,哈尔滨的社区工作者正顶着零下25℃的寒风挨家动员老人接种,这两座相距1200公里的城市,在2023年冬春之交的疫苗接种图谱上,构成了中国防疫叙事中最富张力的对照样本,北京朝阳区某接种点的智能机器人正在为白领们提供"疫苗鸡尾酒"选择建议,而哈尔滨道外区的流动接种车则穿梭在积雪覆盖的胡同里——这不是简单的城乡差异,而是一场关于现代性免疫的哲学实践。

免疫鸿沟里的技术图腾

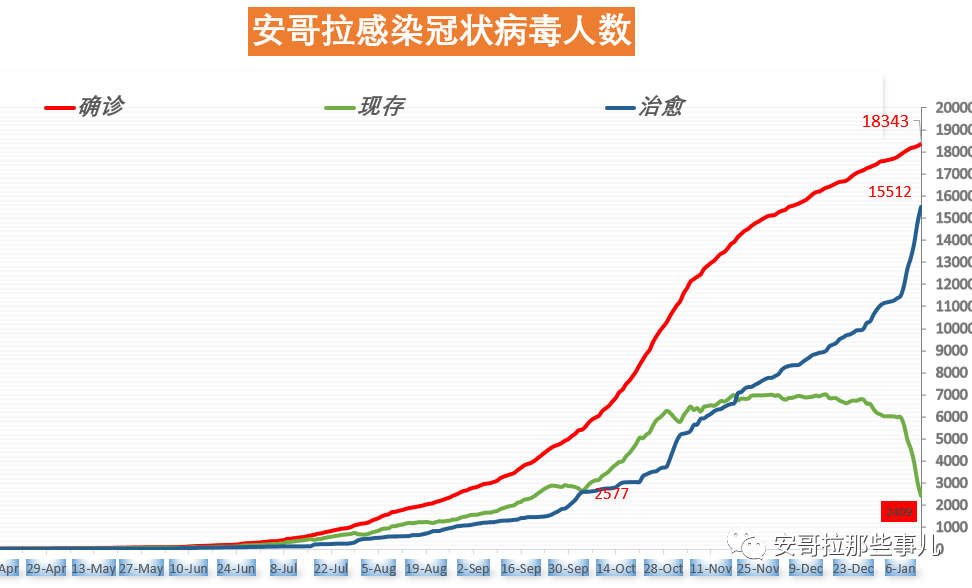

北京国贸接种点配备的人脸识别系统能在0.3秒内完成受种者信息核验,这种数字化的效率崇拜与哈尔滨道里区手工填表的场景形成魔幻映照,据统计,截至2023年1月,北京全程接种率达97.8%,而哈尔滨这个数字是89.3%,7.5个百分点的差距背后,是智能接种系统覆盖率的悬殊——北京1289个接种点全部实现数字化管理,哈尔滨572个接种点中仍有23%依赖纸质登记。

这种技术代差催生出两种截然不同的免疫文化:在北京,疫苗接种成为某种社交货币,朋友圈晒接种记录堪比炫耀新购奢侈品;在哈尔滨,社区干部用"接种能去海南过年"的朴素话术完成动员,当西城区的白领讨论mRNA疫苗序贯接种的最优方案时,南岗区的大爷大妈还在纠结"疫苗会不会和降压药打架",免疫技术的非均衡分布,正在重塑人们对身体主权的认知方式。

寒冷气候下的接种辩证法

哈尔滨疾控中心的数据显示,2022年12月至2023年2月,接种量比前三个月下降41%,而同期北京仅下降12%,零下30℃的极端天气让"疫苗进社区"的难度呈几何级数增长,在道外区某老旧小区,医护人员需要带着保温箱爬没有电梯的八层楼,疫苗储存温度监测器在户外十分钟就会失灵,这种物理环境的制约,使得同种疫苗在不同地理条件下的接种效能产生微妙变异。

耐人寻味的是,严寒反而催生出独特的接种智慧,松北区发明的"热炕头接种法"——让居民在自家炕上完成接种后观察半小时,接种率提升27%;中央大街商圈推出的"接种送马迭尔冰棍"活动,让年轻人接种率单日暴涨300%,这些土办法解构了现代医疗的仪式感,却构建起更具韧性的基层免疫网络。

疫苗叙事中的身份政治

在北京SKP商场的疫苗接种专场,接种行为被包装成"精英阶层的健康投资",某私募基金经理在采访中表示:"选择进口疫苗就像选红酒要看产区",与之形成戏剧性反差的是,哈尔滨香坊区菜市场门口的喇叭循环播放:"接种疫苗送鸡蛋,一针五颗两针十二颗",这两种话语体系折射出的,是疫情第三年社会阶层在健康资源配置上的深刻分化。

这种分化在流动人口接种数据中尤为凸显,北京海淀区为外卖骑手开设的午夜接种通道,接种率达惊人的101%(含重复接种),而哈尔滨道外区建筑工地的流动接种点,首针接种率仅68%,当新发地市场的商贩们讨论"不打疫苗影响生意"时,哈达市场的摊主更关心"接种会不会耽误出摊",免疫行为在这里成为测量社会融入度的特殊标尺。

后免疫时代的城市抗体

随着北京启动全球首个"城市免疫指数"评估体系,哈尔滨正在探索"寒地免疫模式"的标准化建设,两座城市在疫苗接种上的差异化实践,意外地构成了互补关系,朝阳区开发的接种预约算法被改良后用于哈尔滨的暴雪应急接种调度;而道里区创造的"邻里接种证明"制度,反过来启发了北京处理疫苗犹豫群体的新策略。

在奥密克戎变异株流行的背景下,这种双城互动呈现出新的公共卫生图景,北京某三甲医院研究发现,哈尔滨接种者产生的抗体滴度比北京高15%,可能源于寒冷环境下的免疫应激反应,这个反直觉的数据提醒我们:标准化疫苗接种在非标准化现实中的复杂命运。

当北京CBD的玻璃幕墙反射着疫苗接种广告的霓虹,哈尔滨圣索菲亚教堂广场的接种点正被夕阳染成金色,两座城市用不同的语法书写着相同的免疫宣言:疫苗不仅是预防医学的工具,更是重构城市有机体的基因编辑技术,那些穿梭在胡同与写字楼之间的疫苗冷链车,运送的不仅是生物制剂,更是一个民族在疫情长跑中自我更新的密码。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~