"北京的疫苗和长沙的疫苗不一样吗?"当我第一次在长沙某社区医院咨询时,工作人员的反问让我愣在原地,在普通民众的认知里,疫苗似乎被打上了强烈的地域烙印——北京生物、武汉生物、科兴大连……这些带着产地前缀的疫苗名称,无形中强化了"疫苗存在地域差异"的错觉。

我国所有上市疫苗均经过统一审批和质量管控,中国食品药品检定研究院数据显示,每批疫苗出厂前都要经过严格的批签发检验,合格率常年保持100%,不同厂家的疫苗在关键抗原成分、生产工艺上高度一致,仅辅料配比存在细微差异,这种标准化生产模式,使得在长沙接种北京生产的疫苗,与在当地接种本地供应疫苗具有完全相同的安全性和有效性。

但信息的不对称催生了"疫苗地方保护主义"的流言,2021年3月,某社交媒体上"外地疫苗不被承认"的谣言曾导致部分流动人口重复接种,这种认知偏差暴露出公共卫生传播中专业术语转换的失效——当科学家强调"疫苗原液分装"的技术细节时,普通民众接收到的却是"北京疫苗""长春疫苗"这类带有地理区隔的简化标签。

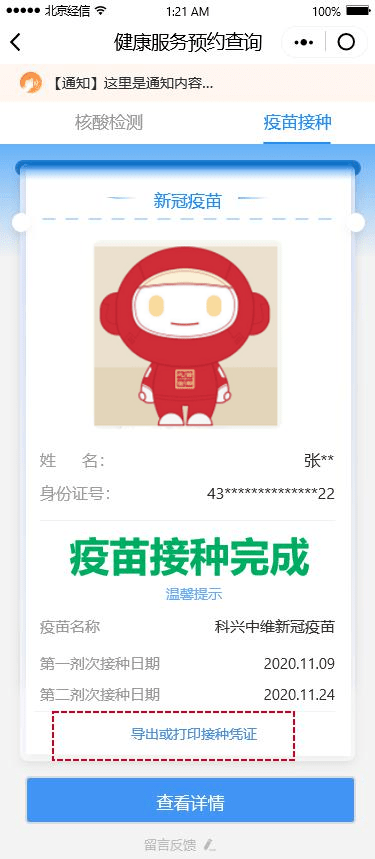

决定在长沙续种第二针的那个清晨,我通过"健康宝"和"湖南健康码"反复确认接种记录能否跨省互认,这种焦虑源于2021年初期的真实困境:当时全国尚未建立统一的疫苗接种信息平台,某省曾出现外省接种者因无法核验记录而被拒绝服务的情况。

转折发生在2021年5月,国家卫健委上线全国免疫规划信息系统,这个覆盖40万接种点的数据网络,如同古代连接东西方的丝绸之路,悄然打通了省际健康信息壁垒,在长沙雨花区接种点,护士通过扫描身份证调取了我的北京接种记录,整个过程不超过30秒,数据显示,截至2022年底,该系统已支持跨省接种信息查询3.2亿人次,为1.2亿流动人口提供接种便利。

但技术赋能的背后仍有提升空间,在湖南某三甲医院预防接种科,主任医师向我展示他们的"应急手册":当系统出现延迟时,他们会通过跨省协查函人工核实记录,这种"电子+人工"的双轨制,折射出超大人口规模国家实现健康信息实时共享的复杂性。

在长沙接种点,我注意到疫苗包装盒上标注的运输温度全程维持在2-8℃,这个细节背后,是一场不为人知的冷链接力赛,通过与国药集团物流负责人的交流,我了解到一剂北京疫苗抵达长沙的全旅程:

这套物流体系的有效性得到数据验证:2021年全国疫苗冷链配送破损率仅0.003%,远低于WHO规定的0.1%标准,在长沙疾控中心,我亲眼目睹了他们的"冷链安全卫士"系统——电子地图上闪烁的蓝色光点,正实时监控着全市217个接种点的冰箱温度。

在长沙岳麓区某社区卫生服务中心,我发现接种登记处设有"外省接种专用通道",更令人意外的是,工作人员能熟练使用带塑普口音的"疫苗接种普通话"与外地务工人员交流,这种语言适应性的背后,是基层公共卫生服务的精细化升级。

该中心主任向我展示他们的"三色管理法":绿色标签标注本地常规接种,黄色标签处理跨省续种,红色标签标记特殊健康状况人群,2022年,该中心共完成跨省续种服务1532人次,无一例差错,这种微观实践印证着中国公共卫生服务均等化的进程——根据财政部数据,2021-2022年中央财政安排120亿元补助资金,专门用于保障流动人口疫苗接种服务。

在长沙完成第二针接种的那天,我的健康码悄然更新,原先标注的"北京生物"变成了更简洁的"新冠疫苗已完成",这个细微变化恰如一个隐喻:在构建人类卫生健康共同体的道路上,疫苗正在褪去地域标签,回归其作为全球公共产品的本质。

回望这场1500公里的"疫苗迁徙",它不仅检验了中国的疫情应对体系,更展现了一个人口大国突破行政边界的健康治理智慧,当越来越多的"候鸟族"能够在地图上任意两点间无缝衔接健康服务时,我们或许正在见证公共卫生史上的一个中国式解决方案的成熟。

发表评论

评论列表

XXXX——一部引人入胜的视觉盛宴。