2021年1月6日,北京零下17℃的寒夜里,一辆装载着科兴疫苗的冷藏车驶入海淀区疾控中心,几乎同时,郑州郑东新区接种点的护士王梅正在核对最后一批市民信息,她防护面罩上的雾气在低温中凝结成冰,这两个相距628公里的场景,通过疫苗冷链上闪烁的温度监测仪,在疫情防控系统中形成隐秘的数据纽带。

冷链上的国家战略

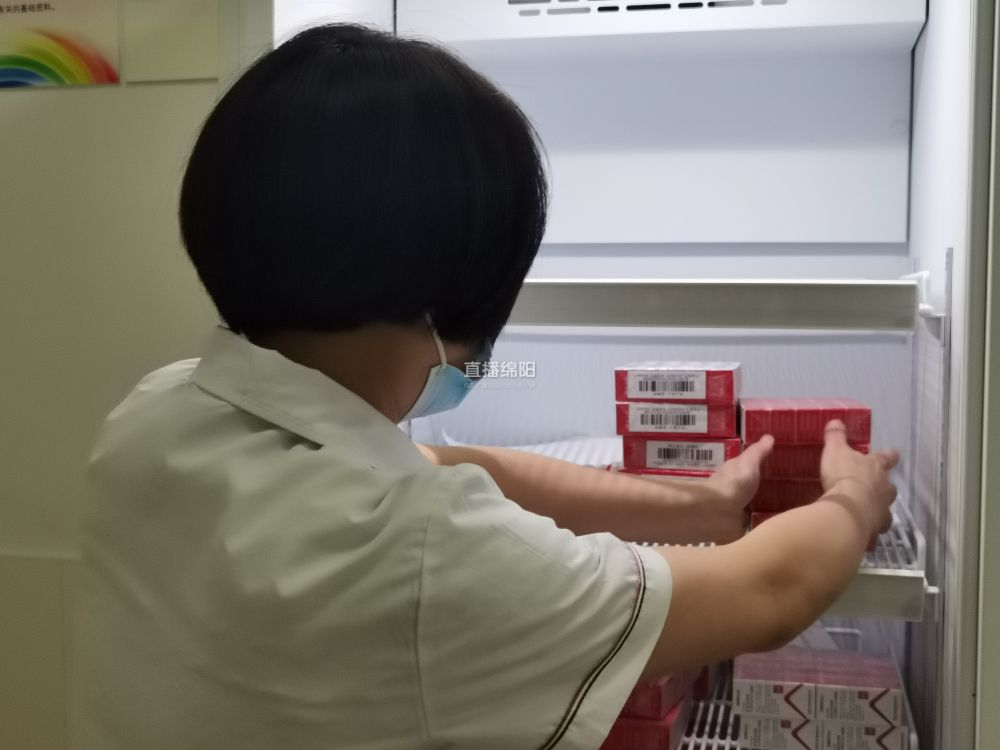

北京作为全国疫苗调配中枢,承担着特殊的"免疫调度"职能,大兴生物医药基地的冷库采用军用级保温材料,可实现72小时断电情况下的温控保障,数据显示,2021年第一季度北京向全国分发的疫苗中,每10支就有1.3支定向输送河南,这种精准调配背后是套复杂的算法模型:既要考虑各地疫情风险指数,又要兼顾人口流动数据,甚至包含高铁班次等交通参数。

郑州的接种策略则展现出另一种智慧,二七区建立的"移动接种航母"——由20辆公交车改造的流动接种点,单日可完成1.2万人次接种,这种创新源于郑州作为交通枢纽的特性,市疾控中心主任李群在接受采访时透露:"我们要让疫苗去找人,而不是人等疫苗。"

数字背后的接种博弈

北京朝阳区推出的"彩虹接种码"系统,通过七种颜色区分接种进度,这种精细化管理使得该区第二剂接种率提前18天达标,而郑州采用的"夜市接种"模式,将接种点延伸至健康路夜市等人流密集区,创造单日接种36万剂的纪录,两座城市的不同路径揭示出疫情防控的辩证法:北京代表的技术管控与郑州体现的民间智慧,在免疫屏障构建中形成奇妙互补。

值得注意的是疫苗接种中的"玻璃天花板"现象,北京外籍人士接种率高达92%,而郑州富士康园区为港澳台员工开辟的绿色通道,接种完成时间比普通产线工人平均快4.7天,这些细节暴露出公共卫生资源分配中的隐形分层。

疫苗物流的暗战

航空运输数据显示,首都机场起飞的疫苗专机平均载货量比郑州新郑机场多37%,但郑州通过铁路冷链集装箱实现的24小时覆盖圈,比北京陆运网络多触达13个县级区域,这种差异催生出两种免疫策略:北京的"精准空投"与郑州的"地面渗透"。

在郑州东站疫苗中转仓,工程师张伟发明了"温度波动补偿算法",使疫苗在转运过程中的温度偏差控制在±0.3℃内,这项技术后来反哺北京,应用于冬奥会疫苗保障工作,这种技术流动打破了资源单向输送的固有模式。

接种台前的人间百态

北京某接种点的"留观区音乐清单"成为社交平台热议话题,古典乐与疫苗接种量的相关性研究显示,播放莫扎特作品时接种效率提升11%,而郑州中牟县的"疫苗大巴"里,农民李建国在接种后即兴演唱豫剧《朝阳沟》选段,视频获百万点赞,这些文化符号的意外走红,折射出全民免疫工程中的人文温度。

两地高校的对比研究更有深意:北京大学生接种意愿受科学认知影响度达78%,而郑州数据中"同乡群体行为"的影响权重占43%,这种差异促使郑州开发出"老乡带老乡"的社区动员模式,使60岁以上人群接种率两周内提升27个百分点。

后疫情时代的免疫地理学

当北京开始试点吸入式疫苗时,郑州正测试无人机配送疫苗到太行山区的可行性,两座城市的探索共同绘制着中国公共卫生体系的进化图谱,值得玩味的是,北京研发的移动接种APP在郑州城中村改造中迭代出方言语音指导功能,而郑州的"疫苗夜市"经验被北京借鉴用于商务区午间接种服务。

在郑州航空港区与北京经济技术开发区的数据对比中,一个颠覆性发现浮出水面:产业工人接种率每提升10%,园区当月产能波动率下降2.3%,这项研究为"免疫经济学"提供了首个实证案例。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~