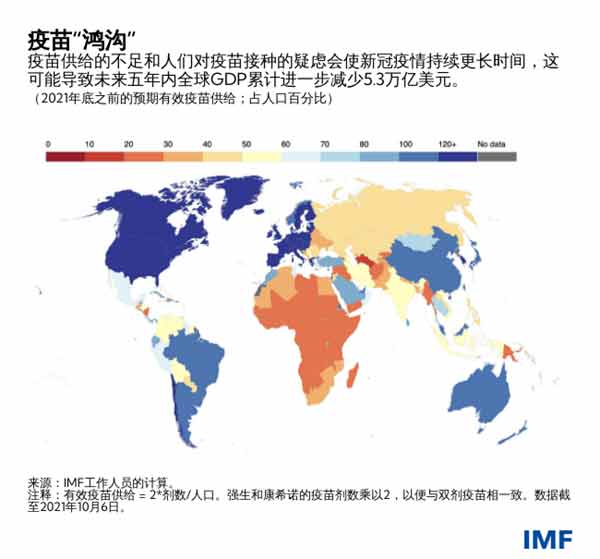

导语:当北京居民在社区卫生服务中心轻松接种第四针疫苗时,海拔3650米的拉萨街头,藏族老人还在询问"疫苗什么时候能到",这场持续三年的疫情,在疫苗分配的地图上划出了一道鲜为人知的免疫鸿沟。

北京:疫苗供应的"首善之区"

2022年12月,北京市疾控中心公布的数据显示,全市60岁以上人群疫苗全程接种率达97.3%,在东城区某社区卫生服务中心,每天有8种不同技术路线的疫苗可供选择,从传统的灭活疫苗到最新的mRNA疫苗,北京市民享受着全球顶尖的免疫选择权。

"我们社区已经组织了六轮集中接种,"朝阳区某街道工作人员李芳告诉记者,"从最初的排队预约到现在随到随打,系统升级了三次。"这种接种便利度的背后,是北京市财政对每剂疫苗15元的接种服务费补贴,以及覆盖全市的冷链物流网络。

但在距离天安门广场3000公里外的拉萨,情况却大相径庭,尽管官方数据显示西藏自治区疫苗覆盖率已达92%,但实地调查发现,这个数字在偏远牧区可能不足60%,在堆龙德庆区某接种点,疫苗库存告急的提示牌已经挂了两个月。

拉萨:高原上的疫苗困境

海拔每升高1000米,疫苗运输成本就增加12%——这是中国疾控中心2021年发布的研究数据,对于需要全程2-8℃冷藏的疫苗来说,青藏高原的物流堪称"魔鬼难度",某国际疫苗企业驻华代表透露:"我们在那曲地区的运输损耗率是平原地区的7倍。"

语言障碍则是另一个隐形壁垒,墨竹工卡县卫生服务中心的护士卓玛表示:"很多老人只会说藏语,我们要把注意事项翻译成藏文录音播放。"该县60岁以上人群的加强针接种率比北京市同类人群低38个百分点。

更令人忧心的是免疫应答差异,西藏大学医学院的研究显示,高原居民接种疫苗后的抗体阳转率比平原地区低15%-20%,这意味着,即便完成接种,高原人群的实际保护效果也可能打折扣。

冷链驼队与无人机:突破"最后一公里"的尝试

2023年1月,一支特殊的驼队出现在羌塘草原,这些骆驼背负着特制保温箱,将疫苗运送到海拔4500米的双湖县,这种看似原始的运输方式,在当地零下30℃的极寒中反而比电动冷链车更可靠,美团无人机在林芝市完成了首次疫苗配送试飞,23分钟将疫苗送达传统陆运需要3小时的村庄。

科技手段正在弥合部分差距,阿里健康开发的藏汉双语预约系统,使日喀则地区的预约效率提升40%;西藏自治区人民医院引入的移动接种车,每年可多覆盖1.2万牧民,但这些创新仍停留在试点阶段,难以全面铺开。

免疫平等的经济学考量

复旦大学公共卫生学院测算显示,在高原地区接种一剂疫苗的综合成本是平原地区的2.3倍,这个数字包含了运输损耗、人力成本和电力保障等多项支出,某疫苗企业负责人坦言:"在拉萨设配送中心,每年要多支出870万元。"

这种成本差异导致的市场失灵,需要政策干预来矫正,2022年7月实施的《疫苗管理法》修订案,首次将"地区均衡性"写入疫苗调配原则,财政部随后设立专项转移支付,对高原、边疆地区给予每剂疫苗最高9.5元的额外补贴。

文化敏感性与疫苗信任建设

在那曲市聂荣县,一场特殊的疫苗宣讲会在赛马节期间举行,当地疾控中心将宣传资料印在哈达上,邀请活佛参与接种示范,这种尊重地方文化的传播方式,使该县接种率在三个月内从51%提升至79%。

"单纯强调科学原理是不够的,"中国藏学研究中心研究员格桑指出,"必须找到传统文化与现代医学的共鸣点。"在昌都某寺院,僧人们将接种疫苗与"祛病祈福"的宗教仪式结合,创造出独特的健康传播模式。

构建免疫共同体的未来路径

建立高原特需疫苗储备库、开发低氧环境专用疫苗配方、培训双语接种员队伍——这些专业建议出现在2023年全国两会的提案中,中国疾控中心主任高福特别强调:"在免疫规划上,海拔不应成为健康的决定因素。"

随着"健康丝绸之路"建设的推进,中国在尼泊尔边境建设的跨国疫苗冷链枢纽,或许能为解决西藏疫苗问题提供新思路,这个预计2024年投入使用的设施,将采用光伏供电的深冷存储技术,辐射方圆500公里的接种需求。

发表评论

评论列表

震撼心灵的艺术之美 评论:令人陶醉,视觉享受。