澳门卫生局的疫情数据发布系统堪称高效典范,每日上午10点准时更新前24小时数据,分类清晰、格式统一,但细究之下,这套看似透明的统计体系却暗藏玄机,2022年7月爆发的疫情中,有市民发现核酸检测"混管阳性"不计入当日统计,而要等待单管复核;无症状感染者转为确诊的标准屡次调整;"康复出院"标准在医疗资源紧张时突然放宽,这些技术性调整使得疫情曲线呈现出人为的"平滑化"效果。

更值得玩味的是检测策略的数字魔术,当重点区域核酸检测覆盖率从80%降至60%,新增病例数自然呈现"下降趋势";赌场员工由每日一检改为三日一检后,"工作场所感染率"奇迹般改善,流行病学专家陈教授坦言:"我们看到的从来不是原始疫情,而是经过多重过滤的统计建构物。"这种统计迷雾并非澳门独有,但当其发生在以数据精确著称的国际都市,更具反讽意味。

在澳门半岛的政府总部,每日疫情记者会已发展成精心编排的"数据剧场",主席台上,官员们熟练地切换着PPT图表:7日移动平均数、感染率趋势线、疫苗接种覆盖率……这些视觉化数据构成了一套完整的表演符号体系,社会学家观察到,发布会座位安排(官员间距1.5米)、发言顺序(总是医疗专家先于行政官员)、甚至口罩颜色(统一使用政府配发的蓝色口罩)都在传递超出数据本身的信息。

社交媒体上的数据传播更具戏剧性,某次"单日新增破千"的标题登上热搜时,鲜少有人注意到这是积压病例的集中上报;当某博彩企业宣布"员工阳性率低于社区平均水平",却未说明其采用的是更灵敏的抗原检测,数据在这个剧场中不再是认知工具,而成为各方表演的道具,普通市民如同观看轮盘赌的游客,被闪烁的数字灯光晃得眼花缭乱,却找不到真正的"庄家"何在。

澳门镜湖医院的诊室里,新增了一种特殊病例:数据焦虑症,患者表现为反复刷新疫情网页、过度解读统计图表、对数字变化产生躯体化反应,心理医生注意到,这种症状在赌场从业者中尤为显著——他们本就习惯于用概率思维评估风险,林女士的经历颇具代表性:当她看到所住大厦被列入"重点防控区域"后,即使核酸阴性也出现失眠、心悸,"那些百分比和柱状图在我脑子里不停跳动"。

这种数据引发的次生灾害正在重塑社会认知,美团数据显示,澳门"防疫物资"搜索量与官方公布的阳性增长率呈非线性相关——当增长率突破某个心理阈值,搜索量会呈几何级数暴增,教育学者发现,儿童绘制的"疫情图画"中,病毒常被表现为数字形态,我们或许战胜了生物学意义上的病毒,却培养出了更难治愈的"数字病毒"。

在澳门这个博彩之都,疫情数据不可避免地成为新的博弈工具,某次记者追问"为何赌场疫情数据单独列出",得到的答复是"便于精准防控";但熟悉内情者透露,这是博弈企业与政府的微妙平衡——既要维持行业形象,又要证明防控成效,更隐蔽的操作发生在数据颗粒度层面:当某豪华酒店出现聚集性感染,通报中只会显示所属行政区数据,这种"地理稀释法"堪称当代数字炼金术。

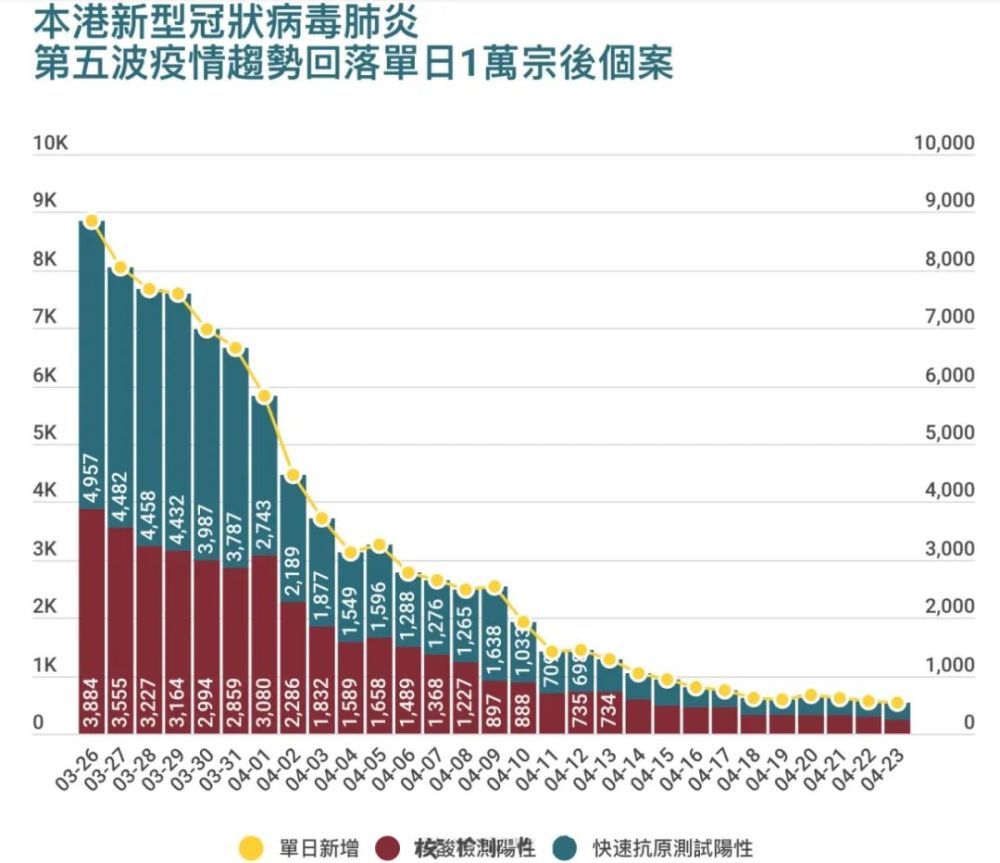

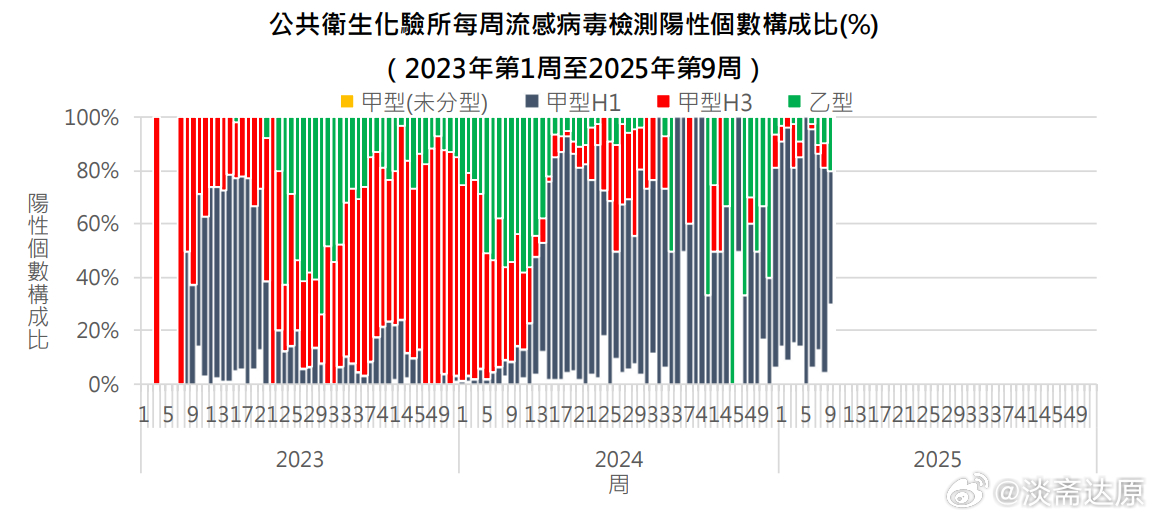

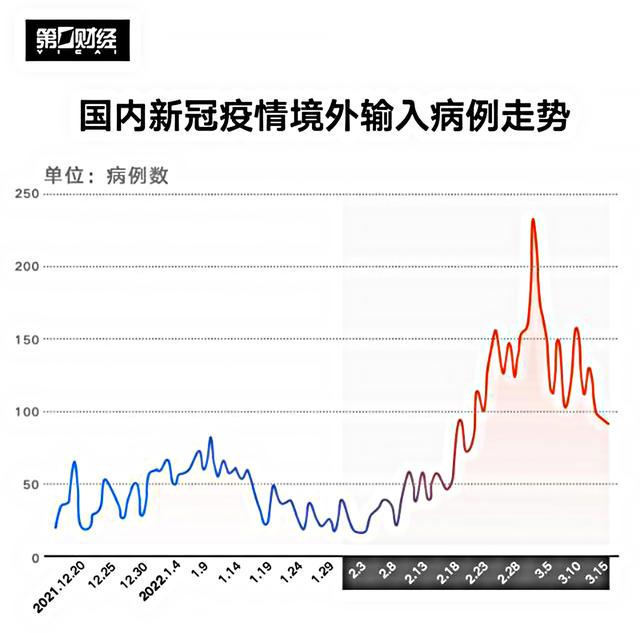

国际比较中的数字游戏更显荒诞,澳门与香港的疫情数据对比常被媒体渲染为"两种制度优劣"的证明,却忽视澳门60万人口与香港700万人口的量级差异;与新加坡比较时强调"人均感染率",却回避检测频率的巨大差别,这些精心选择的统计口径,让疫情数据变成了政治轮盘赌中的筹码。

要治愈这种"数字疫情",或许需要回归最基础的统计伦理,澳门大学数据科学团队曾尝试建立"数据透明度指数",包含统计口径稳定性、原始数据可获得性、异常值说明等维度,民间组织"澳门数据观察"则发起"数字素养计划",教市民识别"统计魔术":比如如何区分绝对增长与相对增长,理解置信区间的意义。

更深层的解药在于重塑数据与人性的关系,当仁伯爵综合医院开始在医院大厅用温度曲线而非感染数字展示疫情趋势,当学校改用"风险等级颜色"代替具体病例数通报,人们反而获得了更理性的风险认知,这印证了一个悖论:更少的数据可能带来更多的理解。

发表评论

评论列表

XXXX——一部引人入胜的视觉盛宴。