引言:疫情电影为何在韩国如此独特?

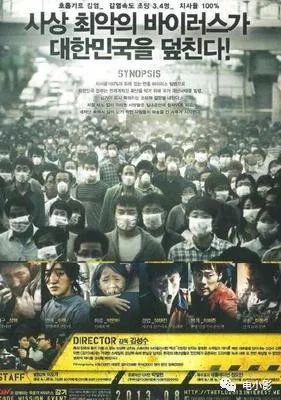

在全球疫情肆虐的背景下,韩国电影人早已将目光投向了这一题材,但与好莱坞式的英雄主义不同,韩国的疫情电影往往更注重社会批判、人性剖析和情感共鸣,从《流感》(2013)到《釜山行》(2016),再到近年的《活着》(2020),韩国电影不仅展现了病毒带来的灾难,更揭示了社会结构、政府应对、人性善恶等深层次问题。

为什么韩国的疫情电影能如此深入人心?它们与其他国家的灾难片有何不同?本文将深入探讨韩国疫情电影的特点、社会隐喻及其在全球电影市场中的独特地位。

1. 韩国疫情电影的特点

(1)社会批判性:政府与民众的对立

韩国疫情电影往往不会单纯展现病毒本身的恐怖,而是聚焦于社会应对的失败。《流感》中,政府为了掩盖真相,不惜牺牲平民;《釜山行》中,官僚的冷漠导致病毒迅速扩散,这些情节影射了韩国社会对政府的不信任,尤其是2015年MERS疫情时韩国政府的应对不力,成为电影创作的现实素材。

(2)人性实验场:善与恶的极端化

在灾难面前,人性被无限放大。《釜山行》中,自私的常务为了自保不惜牺牲他人;《活着》中,幸存者为了食物互相残杀,这些情节并非单纯为了制造冲突,而是探讨极端环境下人性的选择——是互助还是自保?是信任还是背叛?

(3)家庭与情感:灾难中的温情

韩国电影擅长在绝望中寻找希望。《釜山行》的主角最终牺牲自己保护女儿;《流感》中的母亲不顾一切救孩子,这种“亲情驱动”的叙事模式,让观众在恐惧中仍能感受到温暖,增强了电影的感染力。

2. 韩国疫情电影的现实映射

2015年,韩国爆发MERS疫情,政府初期隐瞒信息,导致公众恐慌,这一事件直接影响了《流感》的剧本创作,电影中的“封城”“隔离营”等情节,几乎是对现实的复刻。

2020年新冠疫情爆发后,《活着》上映,讲述首尔封城后幸存者的挣扎,电影中的“社交隔离”“物资短缺”等情节,与全球观众的亲身经历高度重合,使其成为疫情期间最受关注的韩国电影之一。

韩国疫情电影常常展现贫富差距如何影响生存机会。《釜山行》中,富人乘坐头等车厢,优先获得逃生机会;《流感》中,贫民窟居民被当作“牺牲品”,这些设定影射了韩国社会的阶层固化问题。

3. 韩国疫情电影的成功秘诀

韩国电影工业在灾难片领域已有丰富经验,从特效到叙事节奏都极为成熟。《釜山行》的僵尸追逐戏码借鉴了好莱坞风格,但情感内核仍是韩式的,使其在商业与艺术之间找到平衡。

韩国演员在灾难片中的表演极具感染力,孔刘(《釜山行》)、刘亚仁(《活着》)、张赫(《流感》)等演员的表演,让观众更容易代入角色,增强共情。

韩国疫情电影不仅在本土成功,也在国际市场大受欢迎。《釜山行》成为首部入围戛纳电影节的韩国僵尸片,《活着》在Netflix全球排行榜上名列前茅,这表明,韩国电影已经找到了让全球观众共鸣的叙事方式。

4. 未来展望:韩国疫情电影会如何发展?

随着全球疫情常态化,韩国电影可能会进一步探索“后疫情时代”的题材。

心理惊悚方向:如《寂静之地》式的生存恐惧。

科幻结合疫情:类似《雪国列车》的反乌托邦设定。

社会实验题材:探讨长期隔离对人类行为的影响。

韩国疫情电影为何值得关注?

韩国疫情电影之所以独特,在于它们不仅是灾难片,更是社会寓言,它们用病毒作为媒介,揭露政府无能、社会不公、人性复杂等问题,在全球疫情仍未完全结束的今天,这些电影不仅提供娱乐,更引发思考:如果灾难来临,我们会如何选择?

或许,这正是韩国疫情电影最大的价值——它们不仅是虚构的故事,更是现实的镜子。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~