当病毒遇见童真

2020年那个寒冷的冬天,新冠肺炎像一场突如其来的考试,而北京的小学生们用橡皮擦、彩色铅笔和歪歪扭扭的日记,交出了一份成年人意想不到的答卷,在口罩、健康码和网课的夹缝中,这些6-12岁的孩子用独特的视角,构建了一座属于他们的"新冠记忆博物馆"。

第一章:铅笔盒里的"抗疫装备革命"

在北京小学的教室里,铅笔盒的"内容升级"成了疫情最直观的见证。

- "多功能文具"的诞生:橡皮擦被刻上刻度变成"1米距测量仪",直尺贴上反光条成为"临时体温计支架",甚至有孩子发明了"口罩挂钩笔帽"——把用过的口罩挂在铅笔顶端避免污染桌面。

- 海淀区某小学班主任李老师的观察:"孩子们把防疫变成了游戏,他们会比较谁的洗手液瓶子更可爱,谁的口罩图案更新奇,这反而让枯燥的防护有了温度。"

这些充满童趣的创造,折射出孩子们将危机转化为日常的惊人适应力。

第二章:作业本上的"平行时空"

翻开疫情期间的作业本,能看到两个截然不同的北京。

- 朝阳区某小学的语文作业:

- 2020年2月:"今天我帮妈妈抢到了白菜"(配图:戴着口罩的卡通主妇)

- 2021年9月:"开学典礼在操场举行,校长变成了视频里的小方块"

- 西城区某校的"疫情时间胶囊"项目:孩子们把核酸贴纸、网课截图打印出来,制作成"21世纪文物册",一个孩子在日记里写道:"我的健康码今天变黄了,像秋天最早的银杏叶。"

这些稚嫩的文字和图画,构成了比任何统计数据都更鲜活的城市记忆。

第三章:课间游戏的"元宇宙改造"

传统游戏在防疫要求下发生了奇妙变异:

- "跳房子2.0":用粉笔画出的格子间距扩大到1米,跳完后要用脚踢酒精瓶给自己消毒

- "电子木头人":戴着智能手环比赛谁的心率更平稳

- "云端抓人":通过教室里的摄像头玩实景AR游戏

"这些规则看似荒诞,但孩子们用想象力弥合了社交距离。"北京师范大学儿童研究中心专家指出,"这本质上是儿童对创伤环境的自我疗愈。"

第四章:儿童眼中的"成人世界谜题"

孩子们用天真拆解着复杂的防疫逻辑:

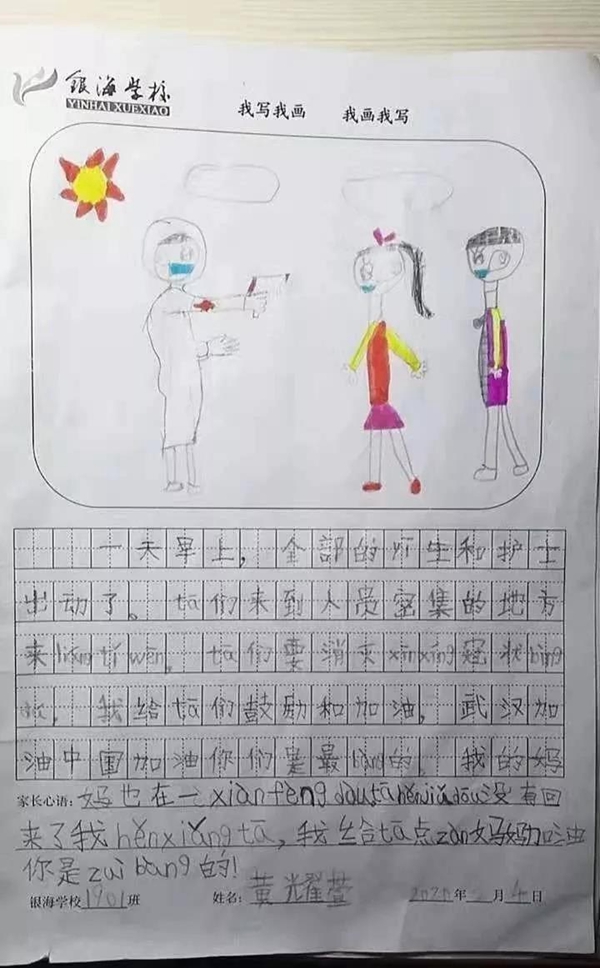

- "为什么爸爸的码是绿的,妈妈的却是红的?"(某二年级学生作文开头)

- "做核酸的阿姨像圣诞老人——她每天都来送棉签礼物"(朝阳区某幼儿园绘画作品说明)

- "爷爷说小区封了,但外卖叔叔怎么有密码?"(海淀区某小学生课堂提问)

这些"灵魂拷问"暴露出疫情中未被成年人注意的认知裂缝,却也展现了儿童独特的解构能力。

第五章:从"一米线"到"成长线"

后疫情时代,这些经历正转化为特殊的教育资源:

- 东城区某小学的"防疫文物展":展出学生自制的健康码卡片、网课笔记等

- "抗疫主题班会":用乐高搭建方舱医院模型,用橡皮泥捏制病毒形象

- 心理课上的"情绪口罩":孩子们在口罩上画出害怕、开心等不同表情

"这些不是需要遗忘的阴影,而是值得珍藏的成长勋章。"北京市教委相关负责人如此评价。

橡皮擦能擦去铅笔字,擦不掉记忆

当大人们在讨论感染率、疫苗效价时,北京的小学生们用文具盒里的"微观抗疫史"告诉我们:童真能够将任何灾难转化为充满想象力的游戏,那些作业本上褪色的笔迹、书包里发黄的核酸贴纸,终将成为00后、10后独特的集体记忆密码。

在这座由橡皮擦和蜡笔构建的"记忆博物馆"里,新冠肺炎不再只是冰冷的流行病学术语,而是一代中国城市儿童共同书写的,带着草莓味洗手液香气的成长童话。

暂时没有评论,来抢沙发吧~