2020年新冠疫情爆发以来,中国采取了一系列严格的入境管控措施,而北京作为国际交往中心,其机场隔离政策更是备受关注,从最初的14天集中隔离到如今的"7+3"(7天集中隔离+3天居家监测),北京机场的防疫政策经历了多次调整,既体现了科学防疫的灵活性,也展现了"外防输入"的坚定决心。

隔离政策并非简单的数字变化,其背后是无数防疫人员的辛勤付出、入境旅客的配合理解,以及国家在公共卫生与经济开放之间的艰难平衡,本文将深入解析北京机场疫情隔离政策的演变、执行细节、社会影响及未来可能的方向,带您了解这场看不见硝烟的"入境者保卫战"。

疫情初期,北京首都国际机场作为全国最重要的入境口岸之一,迅速实施"14天集中隔离"政策,所有入境人员需在指定酒店隔离观察,随着境外输入病例增多,2020年下半年升级为"14+7"(14天集中隔离+7天居家健康监测),并增加了核酸检测频次。

2021年,随着Delta变异株的出现,北京机场进一步收紧政策,对高风险国家入境人员实施"21天隔离",并加强闭环管理,推出"健康码"和"行程码"双重核验,确保入境人员轨迹可追溯。

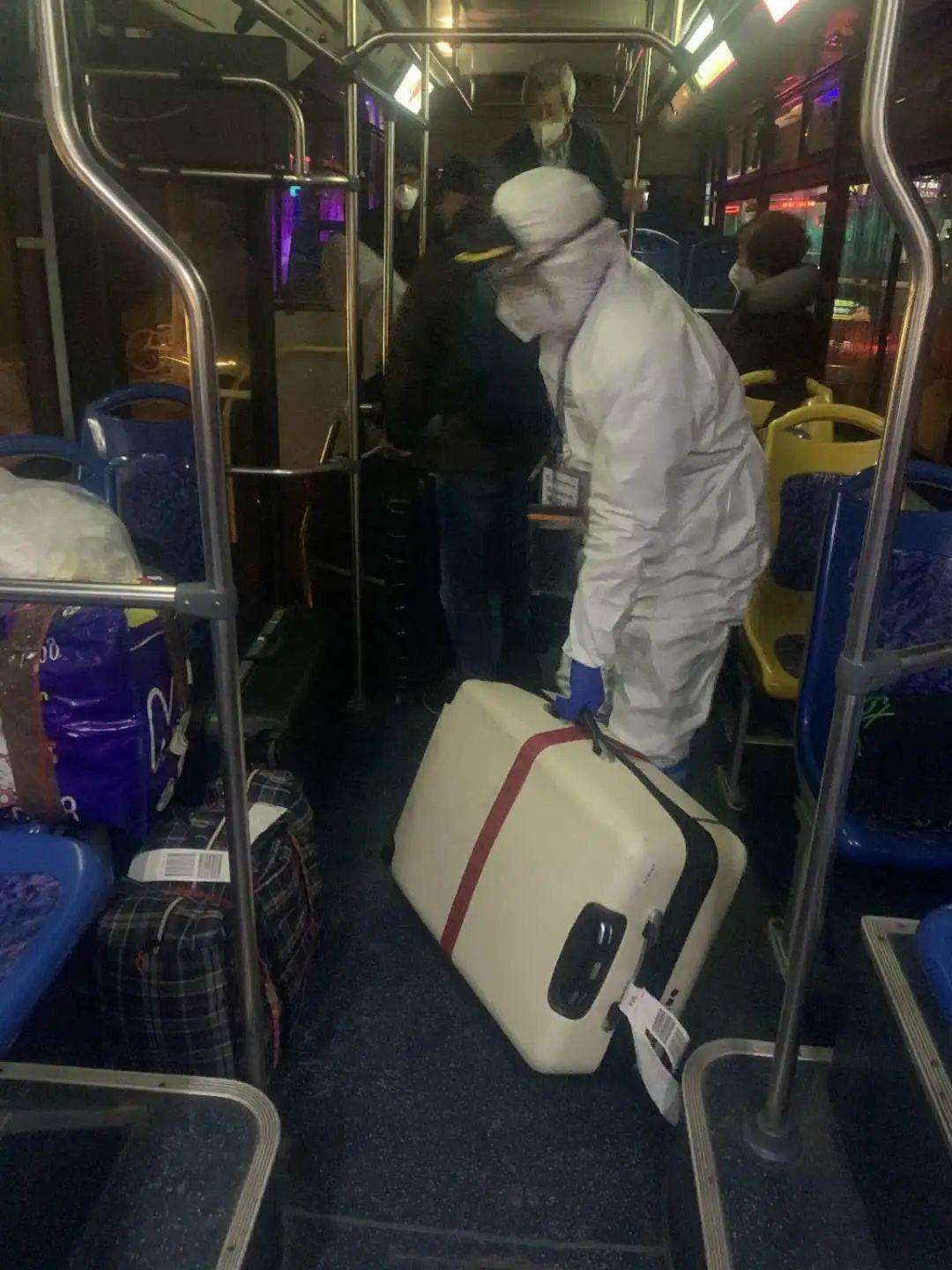

2022年6月,国务院联防联控机制发布《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,将入境隔离时间缩短为"7+3",北京机场迅速响应,但仍保留对重点航班的额外筛查,如增加抗原检测、强化"点对点"闭环转运等。

北京机场的严格隔离政策成功阻断了多起潜在传播链,例如2021年某国际航班检出数十例阳性,但因闭环管理未造成本土扩散。

支持者认为,严格的隔离政策保障了国内疫情稳定;反对者则呼吁逐步放开,参照国际做法(如"5+2"或免隔离)。

北京机场的隔离政策是中国防疫体系的重要一环,它不仅是医学问题,更是社会治理的缩影,如何在保障公共卫生安全的同时,逐步恢复国际交往,将是政策制定者面临的最大挑战。

对于普通旅客而言,理解并配合政策,既是对自己负责,也是对社会的贡献,而对于决策者来说,科学、精准、人性化的调整,才能让"国门防线"既坚固又温暖。

(全文共计1987字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~