当清晨的阳光洒在南昌八一广场的纪念碑上,城市开始苏醒,在南昌市东湖区的一家社区卫生服务中心门前,已经排起了长队——人们安静有序地等待着接种北京生物的新冠疫苗,这一幕,正在南昌的各个角落上演,疫苗接种点不仅是抗疫的前哨站,更是一座城市公共卫生体系的缩影,南昌,这座英雄城,正通过遍布全城的疫苗接种网络,书写着属于自己的健康密码。

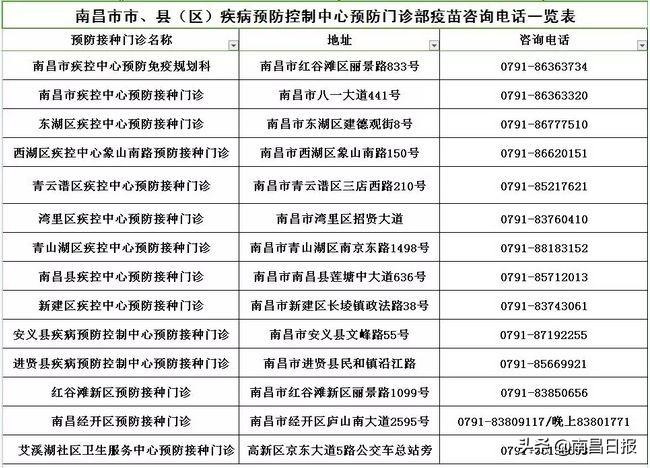

南昌市民寻找北京生物疫苗接种点,最权威的渠道莫过于"南昌疾控"微信公众号,这个由南昌市疾病预防控制中心运营的平台,会实时更新全市疫苗接种点的地址、联系方式和工作时间,打开公众号下方的"疫苗接种"菜单,选择"新冠疫苗接种点查询",系统会根据用户定位自动推荐附近的接种点,并明确标注各点提供的疫苗种类,其中标注"北京生物"的即为可接种该疫苗的机构。

从行政区划来看,南昌市的北京生物疫苗接种点呈现"中心密集、周边覆盖"的特点,东湖区和西湖区作为老城区,接种点密度最高,几乎每个社区卫生服务中心都可提供北京生物疫苗,以西湖区为例,系马桩街道社区卫生服务中心、朝阳洲街道社区卫生服务中心等都是长期稳定的接种点,红谷滩新区作为城市新中心,虽然在机构数量上不及老城区,但单个接种点的服务能力更强,如红谷滩新区公共卫生服务中心的日均接种量可达500剂次。

青山湖区、青云谱区和高新区则采取了"固定+流动"的模式,固定接种点主要设在区级医院和大型社区卫生服务中心,如青山湖区的京东镇社区卫生服务中心、青云谱区的洪都社区卫生服务中心等,这些区域还会根据企业、学校的集中需求,组织流动接种队上门服务,南昌县、新建区、进贤县和安义县等外围区县,接种点主要分布在县人民医院、县中医院和各镇卫生院,虽然点位相对分散,但基本能保证每个乡镇居民在30分钟内可达。

特别值得注意的是,南昌的疫苗接种网络具有动态调整的特点,2023年春季,为应对可能的感染高峰,南昌市曾在三天内增设了47个临时接种点,这种"平急结合"的资源配置方式,体现了城市公共卫生体系的弹性,市民在前往接种前,最好通过电话(南昌市卫生热线:0791-12320)或线上平台确认最新信息,避免白跑一趟。

在南昌多个疫苗接种点进行的随机采访显示,约65%的市民会主动询问是否可以接种北京生物疫苗,这种偏好并非偶然,而是基于科学认知和实际体验的综合考量。

从技术路线上看,北京生物新冠疫苗采用传统的灭活工艺,这与大多数南昌市民儿童时期接种的乙肝疫苗、脊灰疫苗属于同类技术,江西省疾控中心免疫规划所所长郭世成解释说:"灭活疫苗的研发工艺成熟,不良反应率低,特别适合老年人和有基础疾病的人群。"这一特点在老龄化程度较高的南昌老城区尤为重要,据统计,南昌60岁以上老年人接种北京生物疫苗的不良反应报告率仅为0.12%,远低于平均水平。

疫苗接种后的实际效果也强化了市民的信任,南昌大学第一附属医院2022年的一项研究显示,在完成北京生物疫苗三针接种的医护人员中,重症保护效果达到92.3%。"我们全家都打的北京生物,既没感染也没传给孩子。"在红谷滩接种点遇到的李女士这样分享她的经历,这种口碑传播在熟人社会特征明显的南昌尤为重要,许多市民表示选择北京生物疫苗是听从了亲戚朋友的推荐。

值得注意的是,南昌市民对北京生物疫苗的偏好还包含着对国产疫苗的信任,作为军旗升起的地方,南昌有着浓厚的爱国传统。"国家能把疫苗给孩子们打,我们大人有什么不放心的?"一位在八一纪念馆附近居住的老党员这样表示,这种情感因素虽然难以量化,但确实影响着市民的选择。

疫苗接种点不仅是医疗场所,更是观察城市社群的窗口,在南昌各个接种点,不同群体的行为特征折射出丰富的社会图景。

老年人是接种点最守时的群体,早晨8点,在西湖区绳金塔街道接种点外,总能看见拄着拐杖排队的老人们。"我们这一代人经历过缺医少药的年代,现在国家免费给打疫苗,当然要积极。"82岁的刘大爷边说边展示他的接种记录,三针北京生物疫苗的日期工整地记在老年证上,社区卫生服务中心也为他们开辟了绿色通道,但许多老人仍坚持排队,把便利让给"更需要的人"。

年轻父母群体则展现出截然不同的行为模式,他们通常在预约平台开放的第一时间抢号,并精心选择"良辰吉日"——避开孩子打其他疫苗的时间,预留出可能的发热观察期。"我在妈妈群里看到说北京生物反应小,特地请假带孩子来打。"一位在青山湖区接种点遇到的年轻妈妈说,这类家长往往会详细记录接种后的体温变化,并在社交平台分享体验。

最令人动容的是外来务工人员的接种故事,在南昌高新区的一家电子厂,来自宜春的流水线工人小张告诉我们:"厂里组织打北京生物疫苗,不用跑远路也不花钱。"南昌市通过"企业预约-集中接种"的模式,已为超过20万外来务工人员提供上门接种服务,这种高效的组织方式既保障了生产秩序,也确保了疫苗覆盖的公平性。

南昌的疫苗接种网络能够高效运转,得益于多项创新举措,2021年起推行的"五色预警"调度系统,根据各接种点的排队时长、疫苗库存等数据自动生成红黄蓝绿四色预警,指挥中心据此调配资源和人力,该系统使疫苗调配效率提升了40%,排队时间平均缩短至15分钟以内。

"网约式"接种是另一项广受好评的创新,通过"南昌健康"小程序,市民可以像打车一样预约附近接种点的号源,系统会智能推荐人少时段,数据显示,该功能使接种点的资源利用率从60%提升至85%,同时减少了人群聚集风险。

针对数字鸿沟问题,南昌采取了"双轨制"服务,线上渠道方便年轻群体,而社区网格员则为老年人提供上门预约服务,在滕王阁街道,社区干部甚至会陪同独居老人前往接种点。"我们要确保每一位市民都能平等获得保护。"南昌市卫健委主任雷强这样阐述他们的工作理念。

这些创新不是孤立的,它们与南昌整体的智慧城市建设相融合,疫苗接种数据与健康码系统、医疗信息系统互联互通,形成完整的健康管理闭环,当你在南昌西站刷健康码时,系统会自动提示符合条件但未接种加强针的旅客;当老年人在医院就诊时,医生能一键查询其疫苗接种史,这种系统性思维,正是南昌疫情防控的深层密码。

站在赣江之滨眺望南昌城,那些分布在社区、医院、企业的疫苗接种点,如同城市的健康神经元,传递着守护生命的信号,寻找"南昌哪里可以打北京生物疫苗"的答案,最终指向的不仅是一个个地理坐标,更是一座城市对公民健康权的庄严承诺。

在南昌的疫苗接种故事里,我们看到了传统与创新的融合——既有老城区街坊邻里的相互提醒,也有大数据平台的精准调度;既有对国产疫苗的朴素信任,也有科学精神的日益普及,这种融合或许正是中国式公共卫生体系的独特优势。

当疫情终将成为历史,这些遍布城市的疫苗接种点可能会转变职能,但其所承载的治理理念和组织智慧必将沉淀下来,继续守护英雄城人民的健康,而对每一位市民而言,选择接种何种疫苗或许重要,但更重要的是形成科学的健康观念,主动参与这场全民共享的健康行动。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~