当大多数人还在关注北京大兴国际机场的繁忙与首都机场的拥挤时,一场更为深远的航空资源调整正在悄然进行——北京机场的部分航班被分流至呼和浩特白塔国际机场,这一看似简单的运力调配背后,隐藏着中国航空业发展的新逻辑:从单极集中到多中心协同,从资源过载到均衡布局。

北京作为中国航空枢纽的核心,长期承载着超负荷的运力需求,首都机场和大兴机场的年旅客吞吐量合计超过1亿人次,但跑道资源、空域限制和地面保障能力已接近饱和,尤其在极端天气、重大活动期间,航班延误、取消的情况频发,严重影响旅客体验和航空效率。

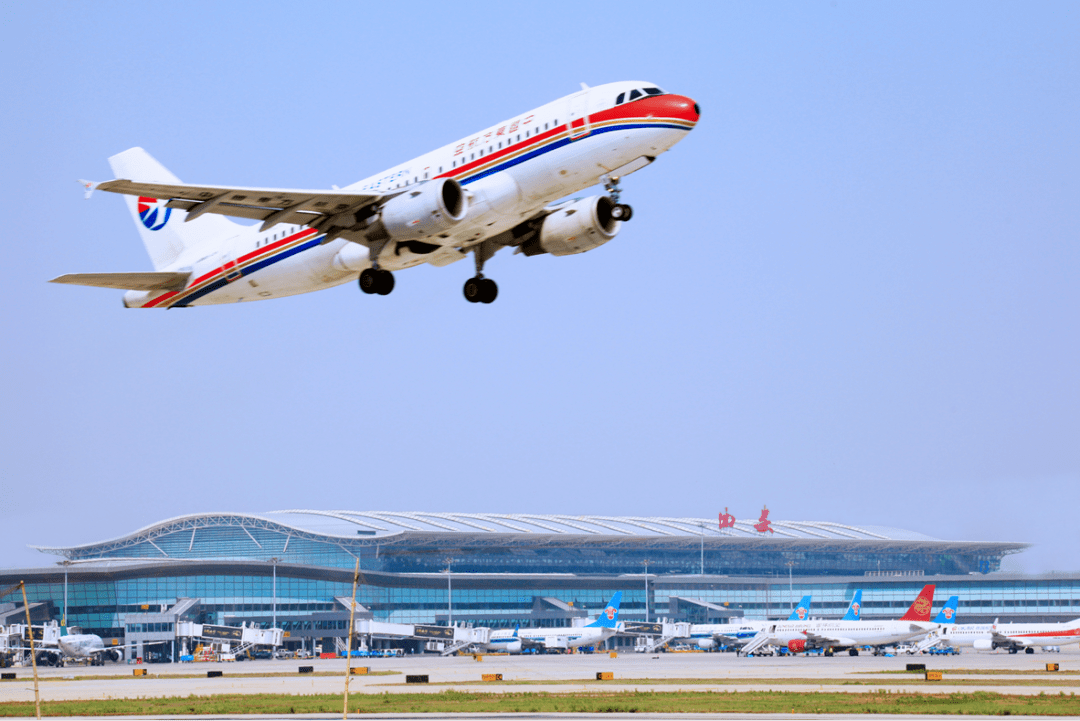

分流呼和浩特,并非偶然。 呼和浩特白塔国际机场位于京津冀与西北、蒙古国的衔接地带,空域条件优良,且近年来基础设施大幅升级,具备承接分流航班的能力,更重要的是,呼和浩特的地面交通、酒店接待等配套资源相对宽松,能够缓解北京机场的高压运营状态。

过去,呼和浩特机场的定位主要是服务内蒙古自治区及周边地区的旅客,但随着北京分流政策的推进,它的角色正在发生质变:

这一调整不仅提升了呼和浩特的航空地位,还带动了当地物流、旅游、商业的联动发展。

对于普通旅客而言,分流政策的影响是双面的:

优势:

挑战:

随着高铁网络的完善(如京呼高铁已开通),两地间的衔接效率正在提升,未来或可实现"无缝分流"。

过去几十年,中国航空资源高度集中于北上广深,导致中小机场利用率不足,而核心枢纽不堪重负,此次分流政策,实质上是国家推动"多枢纽协同发展"战略的缩影,类似的案例还有:

这种模式的优势在于:

呼和浩特机场的分流角色,短期内仍以"辅助北京"为主,但长期来看,它可能朝着专业化枢纽迈进,

挑战也不容忽视:如何提升国际航线竞争力?如何优化中转流程?这些问题的答案,将决定呼和浩特能否真正跻身中国航空版图的重要一极。

北京机场分流至呼和浩特,表面看是运力调整,实则是中国航空业从"单核驱动"迈向"网络化协同"的关键一步,对于旅客,可能意味着更灵活的出行选择;对于行业,则是一次效率与公平的再平衡,或许会有更多"呼和浩特"加入分流体系,而这场静悄悄的航空革命,终将重塑我们的飞行体验。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~