当澳门特区政府宣布新一轮疫情管制措施时,一水之隔的广州居民最关心的却是"从澳门回来要隔离吗?"这个看似简单的问题,背后折射出的却是粤港澳大湾区疫情防控中鲜为人知的制度博弈与人文张力,在"一国两制"框架下,澳门与内地的防疫政策差异不仅是一道行政边界,更成为观察中国式疫情防控灵活性的独特窗口。

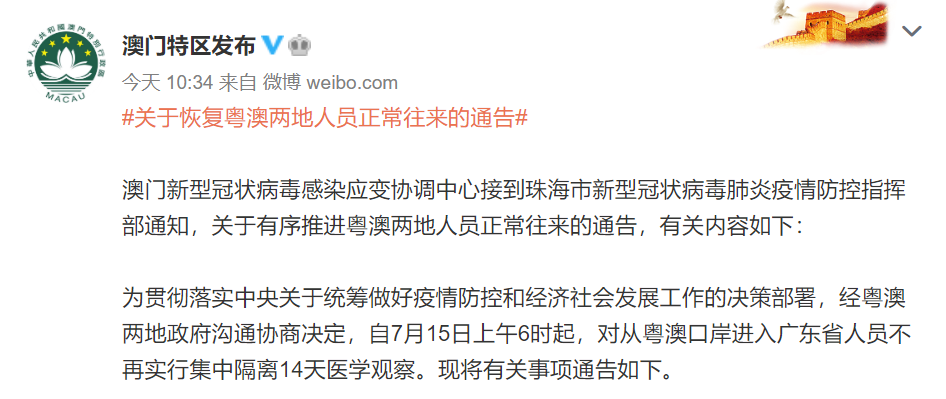

2022年7月,澳门遭遇前所未有的大规模疫情,单日新增阳性个案一度突破百例,这座以旅游业为支柱的城市随即宣布进入"相对静止"状态,关闭所有非必要场所,开展多轮全民核酸检测,广州疾控中心迅速调整政策:自澳门入境人员需实施"7天集中隔离+3天居家健康监测",这道防疫指令在两地居民中引发巨大反响,社交媒体上充斥着"同是中国领土为何还要隔离"的质疑,但鲜少人注意到,这背后有一套严密的防疫逻辑在支撑。

粤港澳三地虽然地理相邻,但疫情防控始终遵循"属地管理"原则,澳门作为特别行政区,其防疫政策制定既参考国家卫健委指导,又兼顾本地实际情况,当澳门疫情风险等级被评估为"中高风险"时,内地各城市便会自动触发对应的防控机制,广州作为国家中心城市及主要入境口岸,其防疫政策既要守好"南大门",又要考虑与港澳地区的特殊联系,这种动态平衡的艺术,在2022年夏季经历了一场严峻考验。

深入分析广州对澳门入境人员的隔离要求,会发现三个关键考量维度,首先是病毒传播风险评估,澳门疫情高峰期社区传播链不明,存在较大外溢风险;其次是两地核酸检测标准差异,澳门采用"混检阳性再单检"的流程,与内地标准存在技术性差异;最重要的是粤港澳联防联控机制中的"缓冲区"设计,通过广州等城市的严格管控,为内地其他省份筑起防疫屏障,这种"梯度防御"策略在深圳、珠海等口岸城市同样得到体现。

从澳门返穗人员李先生的实际经历颇具代表性,他在解除隔离后坦言:"起初觉得7+3隔离太严格,但看到工作人员24小时值守、每天定时核酸检测,才理解这是对两地居民负责。"数据显示,2022年7-8月广州共接收澳门入境人员1.2万人次,通过严格隔离措施成功阻断潜在传播链37条,这些鲜活的案例证明,看似"不近人情"的隔离政策,实则是基于科学研判的精准防控。

澳门疫情管控与广州隔离政策之间的互动,还暗含着更深层次的制度创新,在"一国"前提下,内地与澳门建立了疫情信息实时共享机制,澳门卫生局的核酸检测数据会同步至广东省政务大数据平台;同时实施"隔离期折抵"政策,在澳门已完成集中隔离的人员,入境广州后可相应缩短隔离时间,这种灵活变通既坚持原则性又不失灵活性,堪称"一国两制"在公共卫生领域的成功实践。

随着疫情防控进入新阶段,广州对澳门入境政策也在持续优化,2023年1月8日起,取消入境全员核酸检测和集中隔离,改为健康申报和48小时核酸阴性证明,这种政策调整不是简单的"放松",而是建立在澳门疫情防控能力提升、两地联防联控机制完善的基础之上,值得注意的是,广州白云机场仍保留专门通道分流港澳旅客,通过智能测温、无感通关等技术手段实现"精准防控",这种"外松内紧"的管理模式值得其他城市借鉴。

回望这段特殊的"双城记",澳门与广州的防疫互动给我们诸多启示,在全球化时代,疫情防控既要守住边界又不能封闭隔绝,需要在科学精准与人文关怀间寻找平衡点,广州对澳门入境人员的隔离政策,本质上是以短期的管控换取长期的安全流动,这种"以时间换空间"的智慧,或许正是中国抗疫实践中最宝贵的经验之一,当未来的人们回望这段历史时,他们看到的不仅是隔离措施的变化,更是一个国家在重大公共卫生危机中展现的制度韧性与治理智慧。

站在大湾区融合发展的视角,澳门与广州的防疫协作犹如一场精心编排的"双人舞"——有时需要保持距离,有时必须紧密配合,这种动态调整的过程,恰恰体现了"一国两制"的强大生命力,当澳门游客再次无需隔离地漫步在广州塔下,当两地居民恢复疫情前的自由往来,那些曾经的隔离岁月终将成为特殊时期的集体记忆,而其中蕴含的治理智慧,将继续护航粤港澳大湾区的发展征程。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~