2021年7月,南京禄口国际机场突发疫情,让这座历史悠久的城市瞬间成为全国关注的焦点,随后,一张张"南京疫情封控区域地图"在社交媒体上流传,红色、黄色、绿色的区块划分,标注着高风险、中风险、低风险区域,这张地图不仅是防疫政策的可视化呈现,更承载着南京市民的焦虑、希望与坚守。

疫情地图的背后,是城市的暂停与重启,是无数普通人的生活被重新定义,我们不仅要看这张地图上的数据,更要读懂它所折射的城市温度与人情冷暖。

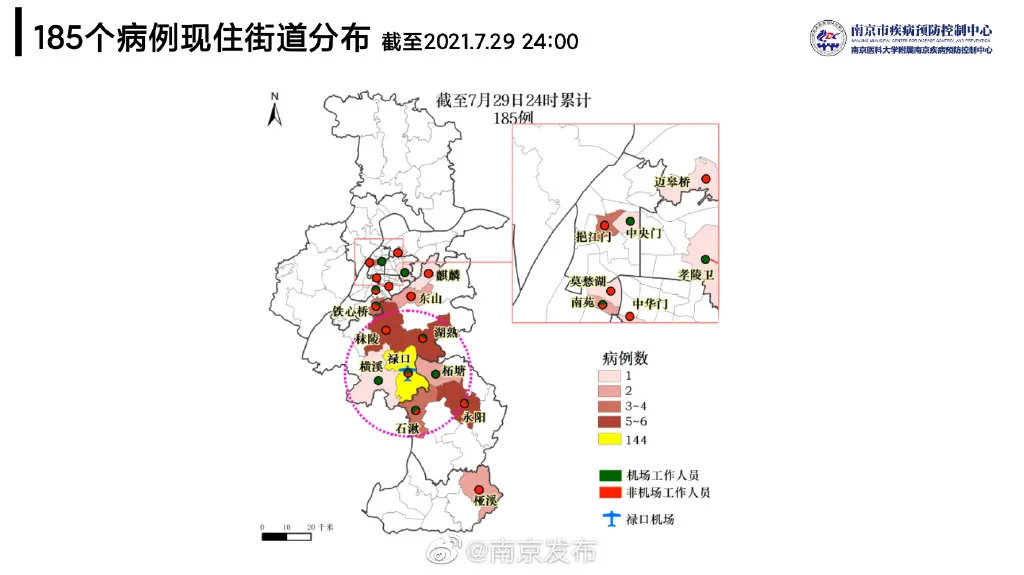

南京疫情的爆发源于禄口机场的Delta变异株传播,由于机场人员流动性大,病毒迅速扩散至多个社区,为了精准防控,南京市疾控中心联合大数据团队,结合病例轨迹、密接者分布、社区人口密度等因素,绘制出第一版"封控区域地图"。

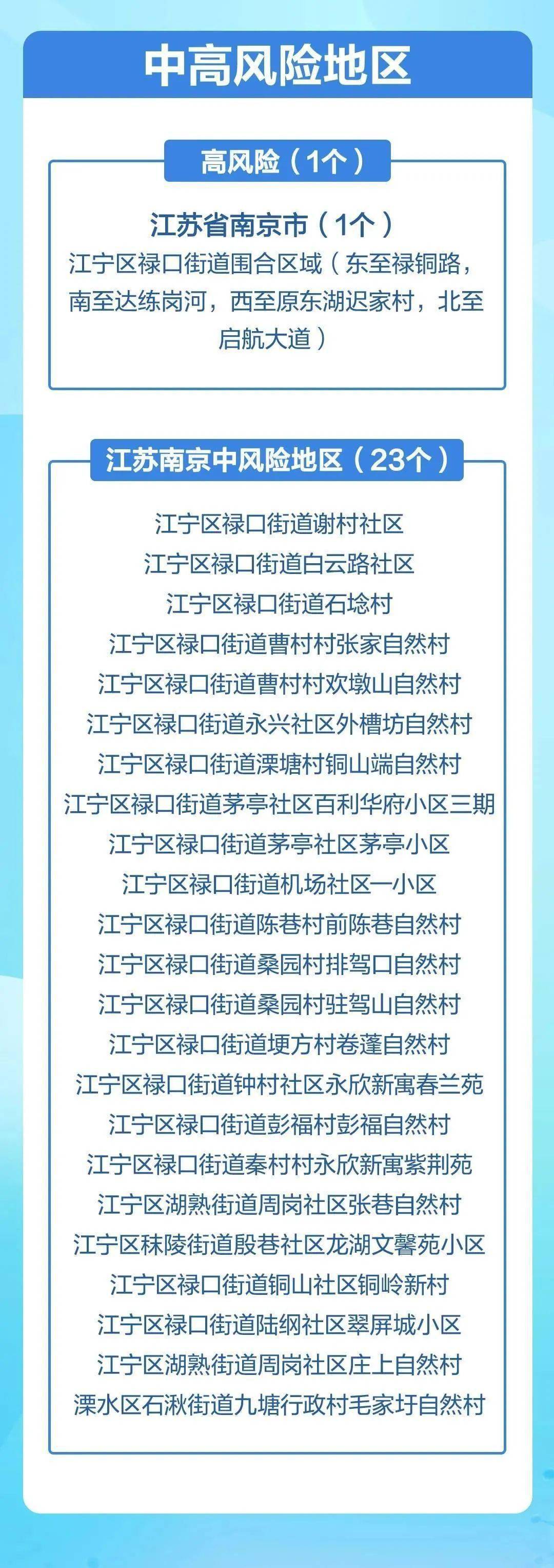

封控区域并非一成不变,随着核酸检测的推进,南京市政府每日更新地图,逐步缩小或扩大封控范围,7月29日,江宁区禄口街道由中风险调整为高风险;8月5日,部分区域解封,地图上的"红色区块"逐渐减少。

这种动态调整体现了"精准防控"的理念,既避免"一刀切"的过度封控,又能有效遏制病毒传播。

禄口街道是疫情"震中",当地居民经历了最严格的封控,一位禄口居民在微博上写道:"突然被封,家里连菜都没囤,幸好社区送来了物资。"

在建邺区某封控小区,居民王女士说:"虽然不能出门,但外卖还能送到小区门口,比去年武汉的情况好多了。"

在未被封控的区域,生活看似正常,但市民依然谨慎,一位出租车司机说:"现在街上人少了很多,大家能不出门就不出门。"

南京此次疫情中,健康码、行程码、核酸检测数据被整合进电子地图,形成"疫情热力图",通过AI分析,政府能快速锁定传播链,比如发现某超市、某公交线路的聚集性感染风险。

部分小区试点"电子围栏",居民出入需扫码,系统自动记录轨迹,一旦有人进入高风险区,后台会立即预警。

除了官方地图,南京网友还制作了"疫情互助地图",标注哪些超市营业、哪些医院可接诊、哪些药店有退烧药,这种民间智慧弥补了官方信息的滞后性。

疫情初期,部分市民抱怨"封控范围不明确""政策变动太快",反映出信息发布的及时性问题。

有的社区物资配送高效,有的却混乱不堪,说明基层治理能力存在差异。

不少老人不会用智能手机,无法查看电子地图,依赖社区工作人员帮助,这提醒我们:科技防控不能忽视弱势群体。

南京早已解封,那张疫情封控区域地图也逐渐被人遗忘,但它记录了一段特殊的历史:一座城市的应急响应、千万市民的配合、科技与人文的交织。

疫情终会过去,但地图背后的故事——志愿者的汗水、医护人员的坚守、普通人的互助——将成为南京人共同的记忆,下一次危机来临时,这张地图所积累的经验,或许能让城市更加从容。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~