2021年6月,北京某疫苗接种点前,一位操着上海口音的中年男子正焦急地询问:"我在北京打的疫苗,回上海能查到记录吗?"这个看似简单的问题,却折射出中国抗疫进程中一个鲜少被讨论的深层命题——在统一抗疫政策下,不同超大城市间依然存在着微妙的"疫苗鸿沟",当北京市民忙着接种本地生产的科兴疫苗时,上海居民可能更熟悉复星医药代理的辉瑞疫苗,这种差异不仅仅是品牌选择的不同,更暗含着城市治理逻辑的分野。

北京作为政治中心,其疫苗接种工作呈现出鲜明的"国家队"特征,2020年12月底,北京市率先启动重点人群新冠疫苗接种,使用的是国药集团北京生物制品研究所的灭活疫苗,在朝阳区某大型接种点,工作人员告诉笔者:"我们这里的疫苗就像北京烤鸭一样'原汁原味',都是北京本地生产的。"数据显示,截至2021年8月,北京市累计接种剂次突破3000万,其中科兴疫苗占比超过60%,这种"近水楼台"的优势,使得北京形成了以国产灭活疫苗为主的免疫屏障。

而上海则展现出更为国际化的疫苗图景,作为中国对外开放的窗口,上海早在2021年1月就引入了德国BioNTech疫苗(复必泰),由复星医药负责大中华区代理,在静安区某涉外接种点,一位德国企业高管对笔者表示:"能在上海打到和欧洲同样的疫苗,这让我很安心。"据上海市卫健委透露,截至2021年10月,上海累计接种复必泰疫苗超过200万剂次,占全市接种总量的15%左右,这种"两条腿走路"的疫苗策略,体现了上海作为全球城市兼容并蓄的特质。

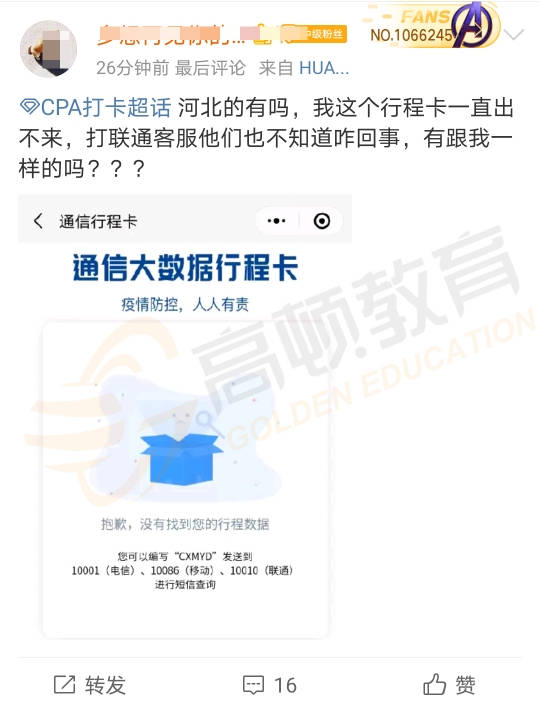

两座城市在疫苗信息管理系统上也存在差异,北京的"健康宝"与上海的"随申码"虽然理论上全国互通,但在实际操作中常出现"水土不服",笔者亲历发现,在北京接种的疫苗记录有时需要手动同步到上海的系统,这个过程可能需要12-24小时,复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏曾指出:"疫苗信息孤岛现象确实存在,这是数字化转型过程中必须跨越的障碍。"这种技术层面的隔阂,无形中增加了跨城流动人员的防疫成本。

更深层次的城市治理哲学差异更值得玩味,北京的疫苗接种强调"应接尽接"的覆盖率,常见于企事业单位组织的集体接种;上海则更注重"精准预约"的体验感,多数通过"健康云"APP分时段预约,清华大学公共管理学院教授薛澜分析:"北京模式体现着'集中力量办大事'的制度优势,上海模式则彰显精细化管理的海派智慧。"这两种风格在第三针加强免疫时表现得尤为明显——北京采取社区喇叭广播等传统动员方式,上海则偏好社交媒体精准推送。

随着奥密克戎变异株的出现,两座城市的疫苗策略开始出现趋同,2022年初,北京紧急引进复必泰疫苗作为加强针选项;上海也大幅提升科兴疫苗的接种比例,这种"你中有我"的变化,暗示着超大城市防疫正在走向新的平衡点,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示:"疫苗多样性对抗击变异毒株至关重要,城市间的经验交流比竞争更有价值。"

回望这场持续三年的抗疫长跑,"北京疫苗上海能打吗"的疑问已经逐渐淡去,但这个问题背后的启示却愈发清晰:在全球化与本地化交织的今天,任何一座城市都无法独善其身,北京与上海的疫苗故事告诉我们,真正的防疫智慧不在于追求整齐划一,而在于保持特色的同时建立畅通的对话机制,当两座城市的健康码最终实现秒级互认时,我们看到的不仅是一次技术升级,更是中国城市治理走向成熟的重要标志。

站在后疫情时代的门槛上,或许我们该思考的已不再是"某地疫苗能否在异地被承认",而是如何让这种跨越地域的防疫协作成为常态,毕竟,病毒没有地域观念,人类的防疫网络也不该有,北京与上海这场特殊的"双城记",正在书写着中国式现代化治理的新篇章。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~