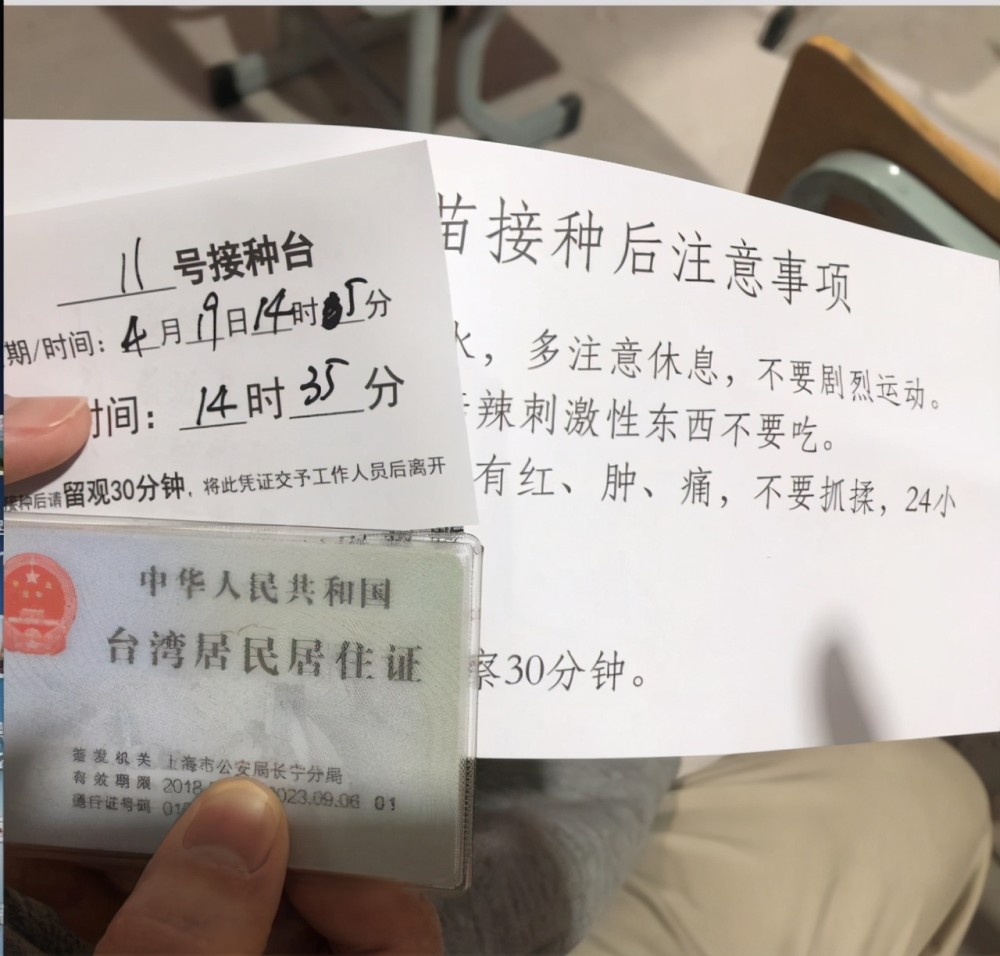

2021年6月的某个清晨,北京朝阳区将台社区卫生服务中心的预检分诊台前,我递出那张印有"台湾居民居住证"的卡片时,护士抬头露出亲切的笑容:"台胞朋友啊,系统里直接能查到您的信息,和大陆居民一样走绿色通道。"这个瞬间,让我想起三个月前在台北家族群组里热议的话题——"大陆疫苗到底该不该打"。

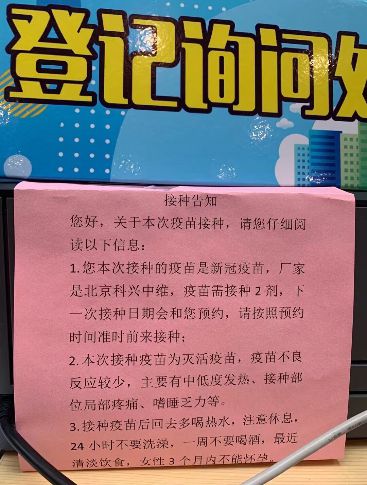

2021年4月,国台办宣布将在大陆台胞纳入新冠疫苗接种人群,这个看似简单的行政决策,实则是两岸公共卫生政策的重要突破,北京市台办迅速响应,在"京台通"APP增设疫苗接种预约模块,朝阳区更开创性地在台商聚集区设立双语服务专场。

数据显示,截至2022年3月,北京累计为1.2万名台胞完成疫苗接种,这个数字背后是精细化的服务网络:全市48家定点接种机构配备闽南语服务专员,台胞集中的中关村、望京等区域还推出"午间接种专窗"。

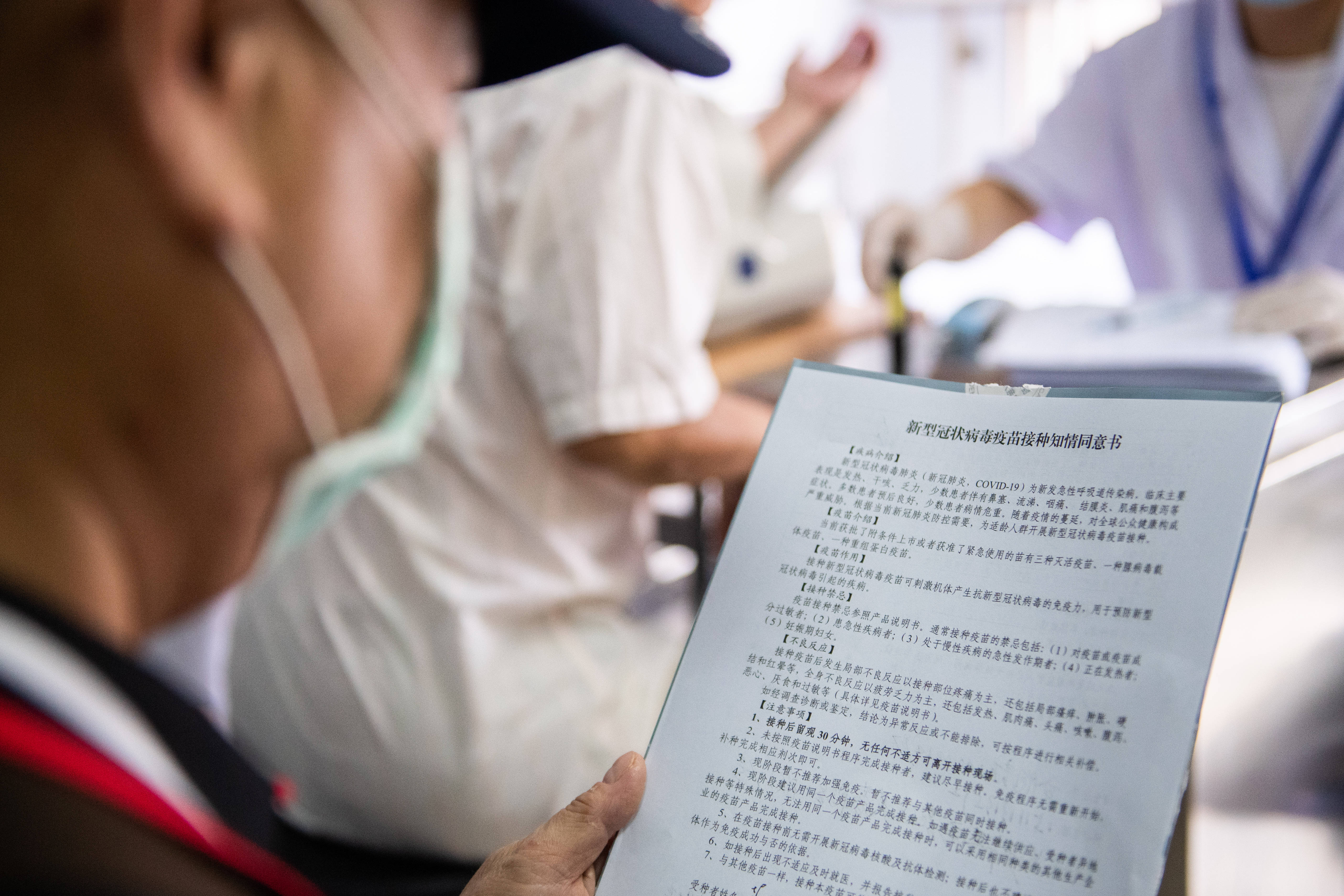

我的接种经历颇具代表性,作为在北京生活8年的媒体人,最初面临三重顾虑:疫苗安全性、两岸政治因素可能带来的程序障碍、以及台湾当局对大陆疫苗的负面宣传,但社区工作人员用专业态度化解了这些担忧——他们特意准备了中国疾控中心的多语种疫苗说明书,甚至帮我联系到协和医院的台籍医生进行咨询。

有趣的是,当我将接种证明发到家庭群组后,在台南开诊所的叔叔立即追问:"大陆用的灭活疫苗和BNT在抗体持续时间上有什么区别?"这个医学问题的讨论,让原本充满意识形态争执的群聊意外转向了专业对话。

北京台商协会秘书长陈文錧告诉我一个细节:在疫苗接种高峰期,有台胞因证件过期面临无法登记的情况,北京市卫健委当即开通"承诺制"通道,允许先接种后补材料,这种"民生优先"的灵活处理,与某些西方媒体描述的"僵硬体制"形成鲜明对比。

更值得关注的是技术层面的融合,通过将台湾居民居住证接入全民健康信息平台,台胞不仅能预约疫苗,还能在北京市任意三甲医院调阅接种记录,这种无缝衔接的公共服务,正在构建超越政治分歧的健康管理共同体。

清华大学台湾研究院的调研显示,82%的在大陆台胞认为"疫苗同等待遇"增强了对大陆的认同感,这个数据在青年群体中更为突出,94%的18-35岁台胞表示因此更愿意考虑在大陆长期发展。

在海淀创业的台青林承铎分享了他的观察:"以前同学群里讨论两岸差异总聚焦在政治制度,现在大家更关心北京的医保报销比例和疫苗加强针政策。"这种话语体系的转变,揭示着民间交流的新维度。

台胞疫苗接种的"北京模式"至少带来三点启示:

中国社科院台研所所长杨明杰指出:"当台湾同胞在北京街头撸起袖子接种疫苗时,他们获得的不仅是病毒抗体,更是两岸命运共同体的具象体验。"

随着"健康中国"战略推进,两岸医疗合作呈现新机遇,北京协和医院已试点台胞电子健康档案跨境查询,部分三甲医院开通了台湾健保直接结算,这些举措正在形成"预防-治疗-康复"的全周期健康服务链。

在宏大的时代叙事中,个体体验往往最具说服力,当我第二次接种后拿到中英文双语接种证明时,护士特意提醒:"这个文件已经获得WHO认可,您国际旅行都能用。"这句话让我想起基辛格在《论中国》中的判断:"中国人最擅长的,是把原则的坚定性和策略的灵活性完美结合。"

站在人类共同对抗疫情的历史坐标上,北京台胞的疫苗故事或许微不足道,但正是这些具体而微的民生细节,正在悄然重塑两岸互动的底层逻辑——当健康权成为最大公约数,政治坚冰终将在人性的温度中消融。

(全文约1580字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~