当疫情再次撞击航空业

2022年,北京首都国际机场(PEK)和大兴国际机场(PKX)再次因疫情成为全球关注的焦点,随着本土病例的增加,航班取消、旅客滞留、航空公司亏损的消息不断刷屏,但在这背后,一个更深层的问题被忽略了:北京机场的疫情停飞,影响的远不止旅客的行程,而是全球航空业、供应链乃至经济复苏的一环。

北京机场疫情:停飞的直接原因

疫情防控政策收紧

北京作为中国的政治、经济和文化中心,其机场的防疫措施一向严格,一旦出现疫情,民航局、地方政府和机场管理方会迅速调整政策,包括:

- 减少航班频次:部分航线被临时取消,尤其是高风险地区的航班。

- 熔断机制:若某航班检出一定数量的阳性病例,该航线可能被暂停1-2周。

- 入境限制:国际航班受影响更大,部分国家航班被大幅削减。

机组人员与地勤的隔离要求

飞行员、空乘和地勤人员若被判定为密接或次密接,需隔离观察,导致人手不足,航空公司被迫调整航班计划。

旅客出行意愿下降

即使航班未被官方取消,许多旅客因担心隔离或感染风险,主动退票或改签,导致航空公司因上座率过低而停飞部分航线。

北京机场停飞的影响:从航空业到全球经济

航空公司的巨额亏损

- 国内航司:国航、东航、南航等主要基地在北京的航空公司,因航班取消面临每日数百万的损失。

- 国际航司:如汉莎、美联航等依赖北京航线的外国航空公司,被迫调整全球运力,甚至停飞部分机型以节省成本。

供应链的连锁反应

北京机场不仅是客运枢纽,也是全球重要的货运机场,停飞导致:

- 高价值货物延误:电子产品、医药、生鲜等依赖航空运输的行业面临交付危机。

- 全球物流成本上涨:货运舱位紧张,空运价格飙升,进一步推高通胀。

旅游与商务活动的停滞

- 国际会议取消:许多原定在北京举办的国际峰会、展览被迫延期或改为线上。

- 旅游业受挫:酒店、餐饮、租车等行业因旅客减少而陷入低迷。

全球航空业的蝴蝶效应

北京机场的停飞并非孤立事件,它与上海、广州等枢纽机场的防疫政策相互影响,进而波及全球航空网络。

- 中转旅客受阻:许多国际旅客依赖北京中转,航班取消导致全球航线重新调整。

- 飞机调度混乱:部分飞机因无法按计划返回基地,影响后续航班安排。

历史上的类似事件:比较与启示

2003年SARS期间的北京航空业

- 当时北京机场航班量下降40%,但疫情结束后迅速恢复。

- 与2022年不同,当时的航空业规模较小,全球供应链依赖度较低。

2020年新冠初期的全球停飞潮

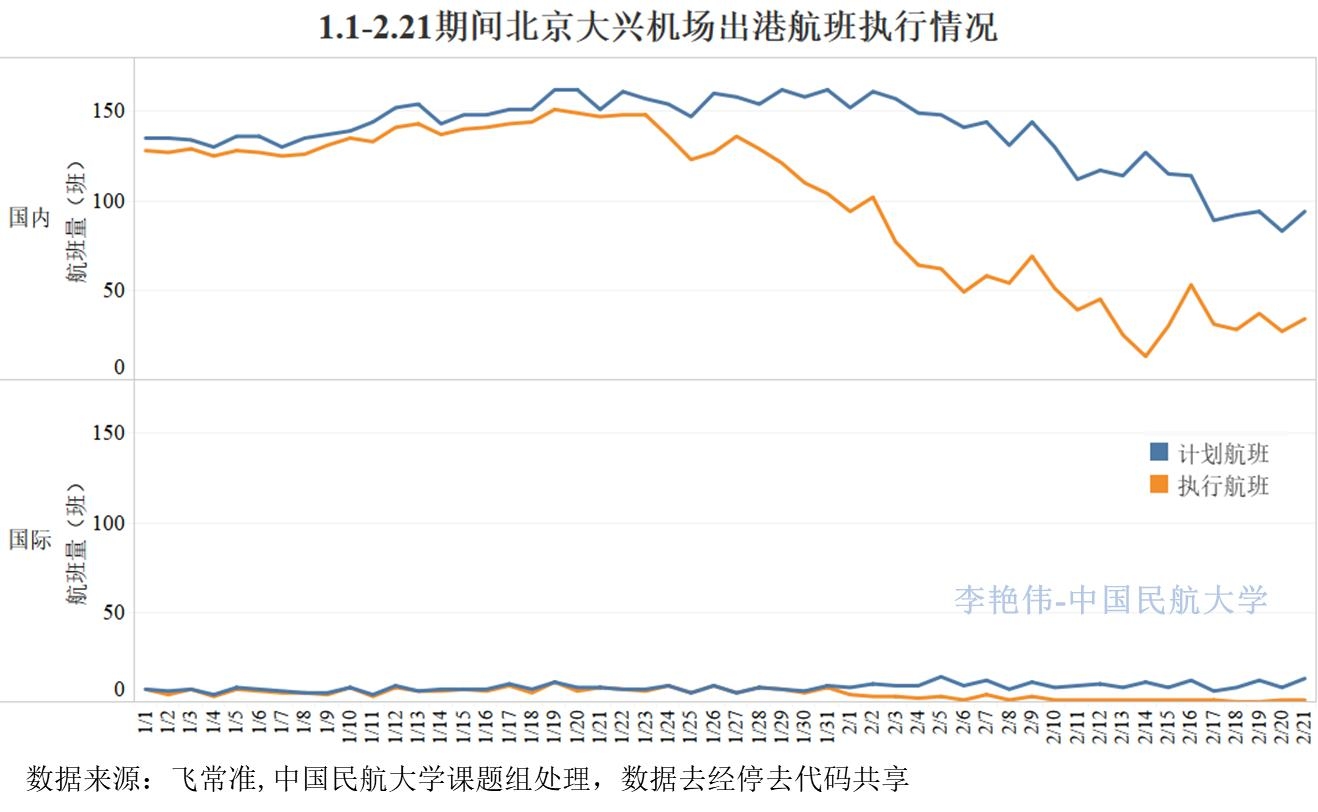

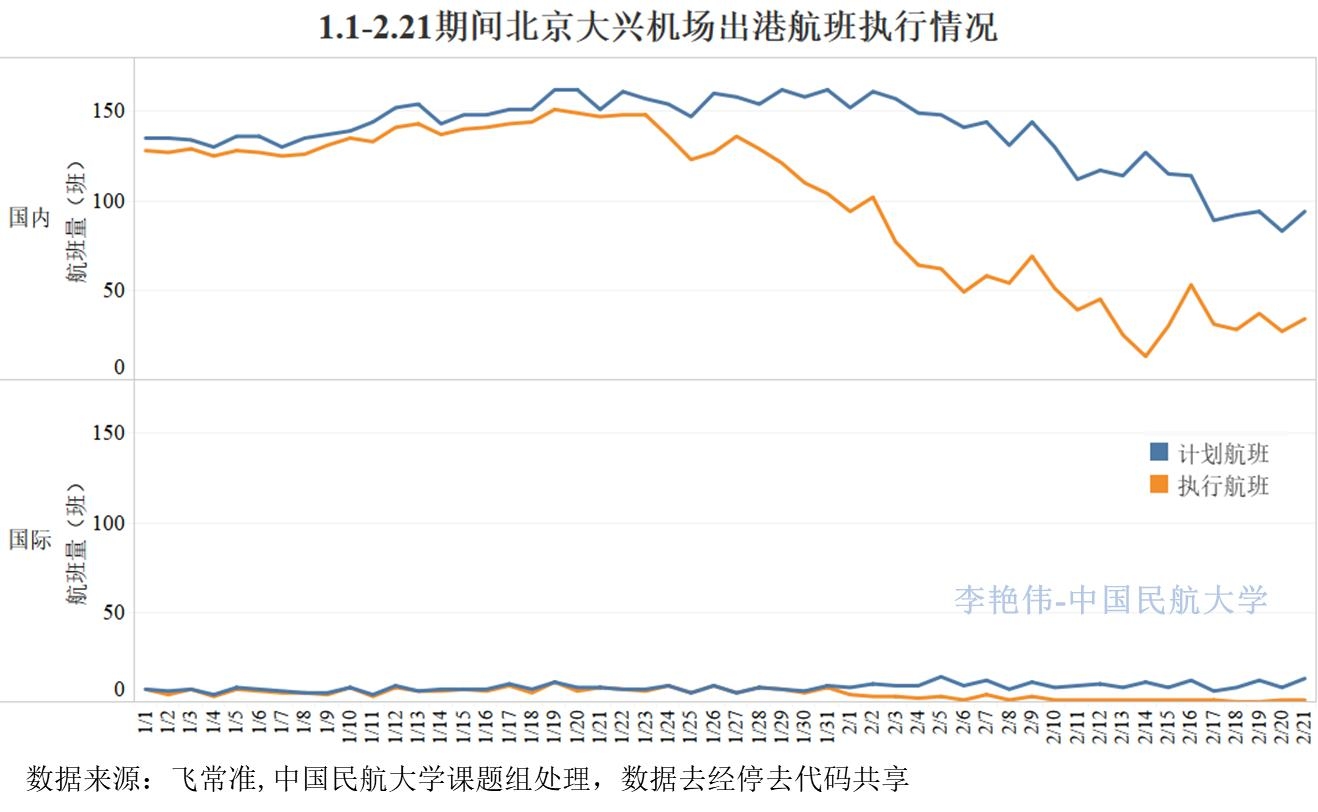

- 北京机场国际航班量曾暴跌90%,但国内航班恢复较快。

- 2022年的情况更复杂,因为奥密克戎传播更快,防疫政策更精细化。

启示:航空业需要更强的韧性

- 灵活调整运力:航空公司需建立更动态的航班调整机制。

- 多元化航线布局:避免过度依赖单一枢纽,如大兴机场的分流作用。

- 数字化与自动化:减少对人工的依赖,降低疫情对运营的影响。

未来展望:航空业如何应对不确定性?

政策层面的调整

- 更科学的熔断标准:避免“一刀切”停飞,引入风险评估模型。

- 国际协调:推动全球统一的航空防疫标准,减少政策冲突。

航空公司的自救策略

- 货运业务拓展:部分客机改为全货机运输,弥补客运损失。

- 低成本运营模式:优化航线网络,减少非必要开支。

技术的赋能

- 无人化机场服务:自助值机、机器人消杀减少人员接触。

- 预测分析:利用大数据预测疫情对航班的影响,提前调整计划。

北京机场的停飞,只是开始还是转折点?

北京机场的疫情停飞事件,表面上是一次局部调整,实则折射出全球航空业在疫情时代的脆弱性,无论是航空公司、机场管理者还是政策制定者,都需要重新思考:如何在防疫与经济发展之间找到平衡?

航空业的复苏不会一帆风顺,但每一次危机都是行业进化的契机,或许,北京机场的这次停飞风暴,正是推动航空业迈向更智能、更灵活运营模式的关键转折点。

(全文共计2187字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~