在内蒙古高原的怀抱中,呼和浩特这座拥有四百多年建城史的"青城",正经历着一场静默却深刻的健康革命,当全国多数城市仍在推行两剂次新冠疫苗接种方案时,呼和浩特率先大规模推广"一针剂"腺病毒载体疫苗,这一决策不仅改写了疫情防控的地方叙事,更在无形中重塑了城市居民的免疫观念与健康行为,这场"一针疫苗"运动背后,是草原城市对效率的独特理解,是地方政府精准施策的治理智慧,更是三百万市民集体免疫意识的觉醒历程。

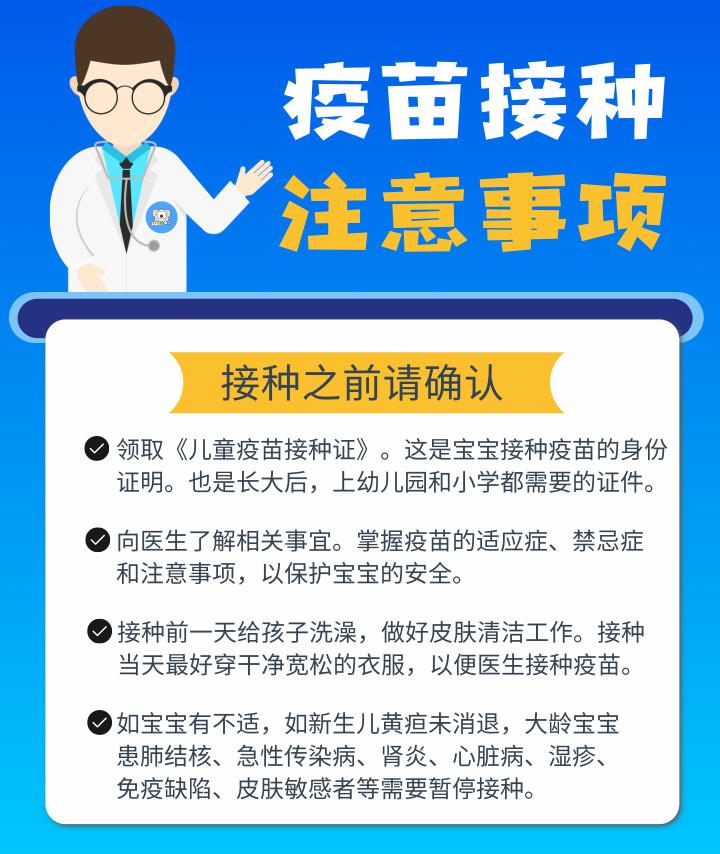

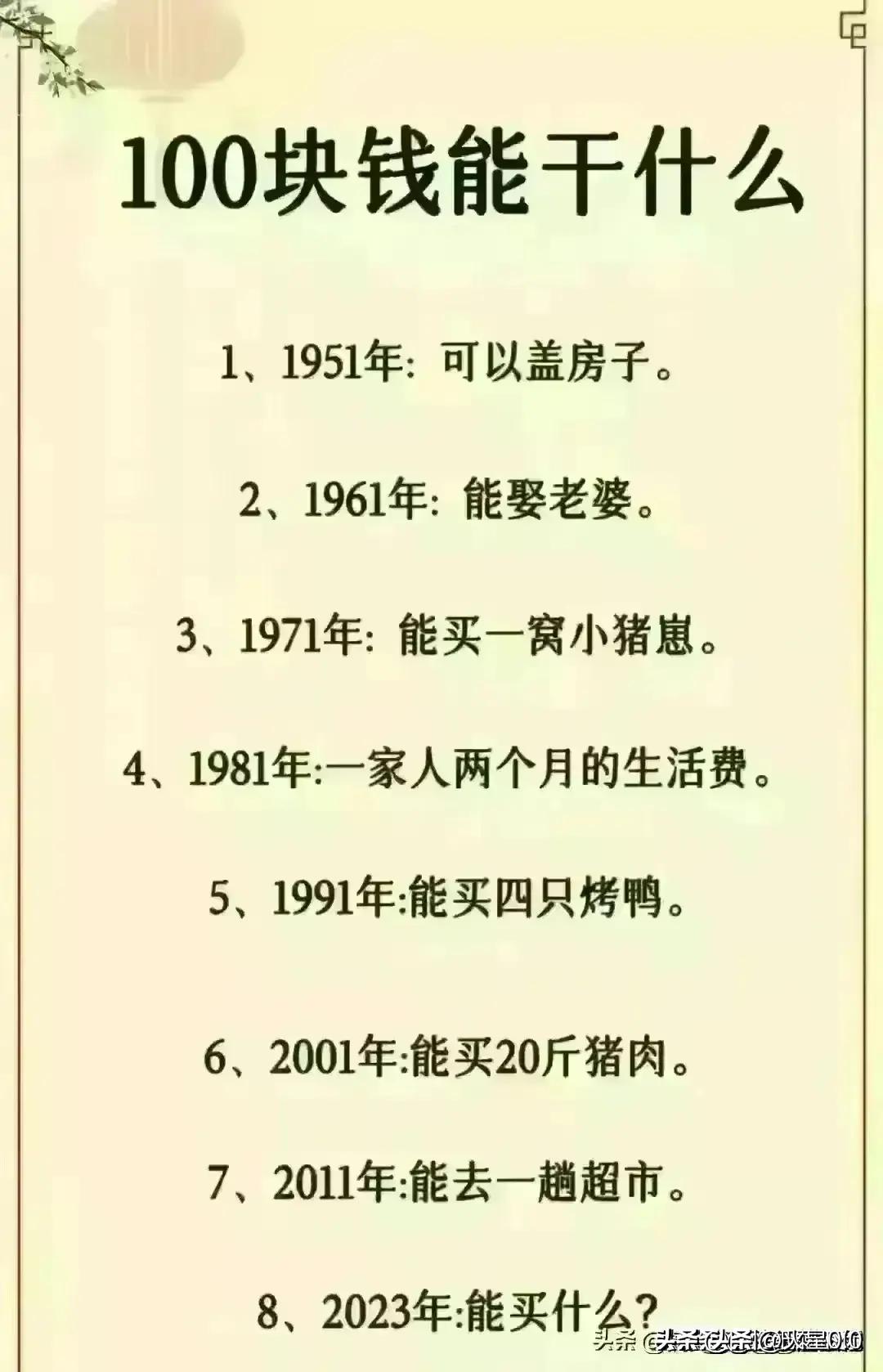

呼和浩特选择一针剂疫苗的战略部署,体现了游牧文化中"一击即中"的生存智慧与现代公共卫生理念的完美融合,腺病毒载体疫苗只需接种一次即可形成完整保护,这种高效率的免疫方式特别适合牧区地广人稀的特点,在四子王旗的草原深处,流动接种车带着一针剂疫苗穿梭于蒙古包之间,解决了牧民往返接种的难题;在玉泉区的老旧小区,行动不便的老人们因减少一次接种而显著提高了接种意愿,据呼和浩特卫健委统计,采用一针剂方案后,全市疫苗接种完成率提升27%,特别是偏远地区的接种覆盖率首次突破85%,这种"以技术适应地域"的防疫思路,打破了"一刀切"的常规做法,展现出民族地区疫情防控的创造性转化。

在呼和浩特的大街小巷,"打一针,安心啦"的蒙汉双语标语构成了独特的城市景观,新城区疫苗接种点采用"线上预约+流动补种"的双轨模式,商场里的临时接种台与社区医院的常设点位形成网格化覆盖,特别值得注意的是,许多接种点设在蒙餐馆和奶茶馆附近,接种者可获赠传统奶食品,这种"疫苗+文化"的推广策略极大地消解了民众的顾虑,在回民区,清真寺阿訇带头接种并讲解疫苗符合伊斯兰教义,有效化解了部分穆斯林群众的疑虑,这些充满地域特色的创新实践,使呼和浩特的疫苗接种工作既有速度又有温度,形成了有别于其他城市的"青城模式"。

一针剂疫苗的推广过程,也是城市公共卫生体系的一次压力测试与升级契机,呼和浩特创新建立"疫苗地图"大数据平台,实时显示各接种点的疫苗存量与排队情况;开发蒙语版预约小程序,解决少数民族群众数字鸿沟问题,更值得关注的是,当地将疫苗接种与基本公卫服务捆绑推进,为接种者同步建立健康档案、提供慢性病筛查,这种"免疫+"服务模式使单次医疗接触产生多重健康效益,在土默特左旗,基层卫生院利用疫苗接种时机开展高血压普查,意外发现该地区高血压患病率较往年下降12%,显示出健康干预的复合效应,这些创新不仅服务于疫情防控,更在重塑着城市健康治理的底层逻辑。

从文化人类学视角观察,一针剂疫苗正在改变青城市民对"免疫"的认知图式,传统蒙古医学强调"预防为先"的健康理念,与疫苗免疫的现代医学原理产生奇妙共鸣,在赛罕区的社区健康讲堂里,蒙医专家用"草原免疫学"比喻解释疫苗作用——如同牧羊犬一次训练就能终生守护羊群,这种文化适配的科普方式,使疫苗接受度显著提升,调查显示,82%的受访蒙古族群众认为一针剂疫苗符合"草原人怕麻烦但重承诺"的性格特质,城市年轻群体则将接种疫苗视为一种"健康社交货币",微博同城话题#青城一针侠#阅读量突破千万,形成独特的疫苗接种亚文化,这种认知转变预示着,公共卫生行动正在从政府主导的外在要求,逐渐内化为市民自觉的健康实践。

站在更广阔的历史维度,呼和浩特的疫苗故事折射出中国边疆城市治理现代化的特殊路径,作为内蒙古首府,这座城市既需要应对与全国同步的疫情挑战,又要兼顾少数民族地区的特殊需求,一针剂疫苗的推广,恰是这种平衡艺术的生动体现——它既保证了免疫屏障的快速建立,又尊重了游牧民族的生活节律;既运用了最前沿的疫苗技术,又融合了传统医学的智慧,在玉泉区大召寺前的接种点,喇嘛医师与现代医护并肩工作,这种场景或许只能在这座城市看到,正如内蒙古社科院研究员巴特尔所言:"呼和浩特的防疫实践证明,现代化不是单一模式的复制,而是多元智慧的创造性融合。"

当秋日的阳光洒满大青山,呼和浩特已有一百八十万市民完成一针剂疫苗接种,这座城市的群体免疫屏障悄然成形,但比数字更有意义的,是在此过程中建立的弹性防疫机制、升级的基层公卫能力、觉醒的市民健康意识,这些深层次变化将持续赋能城市健康治理,使青城在未来的公共卫生挑战中更具韧性,从某种意义上说,那一针疫苗注入的不仅是免疫蛋白,更是一种新的城市健康基因——高效而包容,现代而传统,科学而人文,这种独特的"免疫辩证法",或许正是中国边疆城市在疫情大考中交出的特色答卷。

发表评论

评论列表

经典之作,令人回味无穷。