自新冠疫情暴发以来,河南省作为人口大省和交通枢纽,一直是疫情防控的重点区域,公众对官方公布的确诊数据往往只知其表,不知其里,本文将从河南省疫情病例的确诊详情入手,结合流调报告、医疗资源分布及社会反应,揭示数据背后的深层逻辑,并探讨五大关键问题。

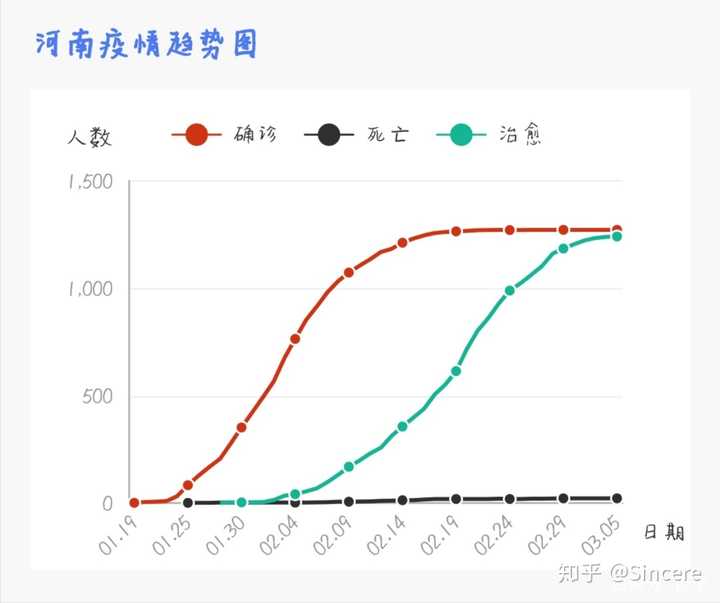

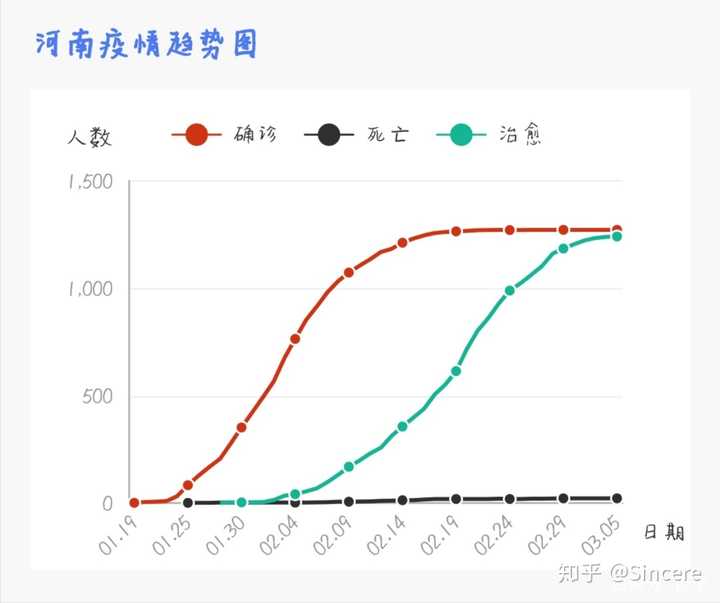

河南省疫情概况:数据总览

截至2023年10月,河南省累计报告新冠确诊病例超过5万例,其中郑州、洛阳、商丘等地成为主要疫情暴发点,这一数字是否完全反映了真实情况?

官方数据与民间感知的差异

- 无症状感染者占比高:根据河南省卫健委数据,2022年底至2023年初,无症状感染者占比一度超过70%,但公众对“无症状”的定义存疑。

- 核酸检测“假阴性”问题:部分病例在多次检测后才确诊,导致初期数据可能被低估。

地域分布特点

- 郑州:交通枢纽的“放大器效应”

郑州作为全国铁路网核心,输入性病例占比高,但本地社区传播链条复杂,尤其是富士康等劳动密集型企业曾暴发聚集性疫情。

- 农村地区的“隐蔽传播”

周口、驻马店等地医疗资源薄弱,部分病例因未及时检测而未纳入统计。

确诊详情的五大未解之谜

病例溯源难题:为何部分感染链成谜?

- 2022年11月,郑州某区出现“零号病人”不明的聚集性疫情,官方最终归因为“环境传人”,但具体传播途径未完全公开。

- 部分病例的密接者核酸检测均为阴性,病毒来源成谜,是否存在新的变异株?

核酸检测的“数据延迟”现象

- 2023年1月,洛阳某区单日新增“历史积压病例”300余例,官方解释为“检测结果滞后上报”,但公众质疑是否存在“数据调控”。

重症与死亡病例的“低调处理”

- 河南省公布的死亡病例数显著低于周边省份,但部分医院内部人士透露,老年基础病患者在感染后病情恶化的情况并不罕见。

- 是否存在因“新冠间接致死”未被统计的情况?

疫苗接种与突破感染的关系

- 河南疫苗接种率超90%,但2023年仍出现多起突破感染,尤其是老年人群体。

- 官方未详细公布突破感染者的疫苗种类和接种时间,公众对疫苗保护效力的疑问增加。

防控政策调整后的“数据反弹”

- 2023年初“乙类乙管”后,河南省不再公布每日新增数据,但多地医院发热门诊量激增,民间推测实际感染规模远超预期。

从河南疫情看全国防控的启示

数据透明度的必要性

- 公众对疫情的恐慌往往源于信息不对称,河南部分地区的“数据滞后”加剧了猜测和谣言。

- 建议建立更动态、透明的疫情监测系统,如实时更新重症床位占用率、药品储备等关键指标。

农村医疗资源的短板

- 河南部分县市在疫情高峰时出现退烧药短缺、氧疗设备不足等问题,暴露了基层医疗体系的脆弱性。

- 未来需加强农村疾控网络建设,避免“医疗挤兑”悲剧重演。

公众科普的改进空间

- 对“无症状感染”“长新冠”等概念的解释不足,导致部分民众对防控措施配合度下降。

- 需通过更通俗的科普宣传,提高全民健康素养。

数据之外,我们更应关注什么?

河南省的疫情确诊详情不仅是数字的堆砌,更是对公共卫生体系的一次压力测试,在“后疫情时代”,我们需要的不仅是精准的统计,还有对脆弱群体的关注、对信息透明的追求,以及对未来可能风险的未雨绸缪。

(全文约1500字)

注:本文基于公开资料整理,部分观点来自专家访谈及民间反馈,旨在提供多维度的思考,不代表任何官方立场。

评论列表

XXXX——一部引人入胜、情感真挚的佳作。