在这个被疫情重新定义的时代,健康权已成为检验城市治理能力的试金石,当澳门特区政府近日宣布延长"巩固期"防疫措施,继续坚持"动态清零"政策时,台北市却正在经历BA.5变异株带来的新一波疫情高峰,单日确诊数再度突破两万例,这两座城市截然不同的防疫路线,不仅反映了疫情防控的技术选择,更折射出对公民健康权这一基本人权的不同理解与保障方式。

澳门"巩固期"新规:精准防控下的健康权保障

澳门特区政府8月2日宣布,将"巩固期"延长三天至8月5日,期间维持有限度防疫措施,包括餐饮场所仍禁止堂食,娱乐场所继续关闭等,这一决定是基于全民核酸检测和抗原检测的结果,显示出社区中仍存在隐性传播链,澳门卫生局局长罗奕龙表示:"延长巩固期是为了最大程度保护居民生命安全和身体健康,为下一步恢复正常生活创造更好条件。"

澳门自6月18日爆发疫情以来,累计确诊逾1800例,对于一个常住人口仅68万的城市而言,这一数字已构成重大公共卫生威胁,特区政府采取的"动态清零"策略包含几个关键要素:快速流调锁定传播链、高频次全民核酸检测、精准划分风险区域、严格执行隔离措施,这种模式虽然短期内对经济社会活动造成影响,但从健康权保障的角度看,却体现了几个重要原则:

澳门政策体现了健康权的"可获得性"原则,截至8月1日,澳门已进行14轮全民核酸检测和19轮快速抗原检测,所有费用由政府承担,确保每位居民无论经济状况如何都能获得检测服务,这种普惠性公共卫生服务,正是联合国《经济、社会及文化权利国际公约》第12条所强调的健康权核心内容。

澳门措施符合健康权的"可及性"要求,特区政府在全澳设立数十个核酸检测站,并为长者、残疾人士等特殊群体提供上门采样服务,药品供应方面,通过内地支援保障了充足储备,避免了台北曾出现的抢药乱象,这种无障碍获取卫生服务的安排,彰显了健康权保障的实质平等。

澳门展现了健康权与其他人权的平衡艺术,在严格防疫的同时,特区政府推出了包括水电费补贴、消费券在内的多项经济援助计划,总金额达百亿澳门元,约占本地生产总值的2.4%,这种"防疫+纾困"的组合拳,避免了台北地区出现的因防疫导致生计困难的窘境,实现了健康权与工作权、适当生活水准权的协同保障。

台北防疫现状:共存策略下的健康权挑战

与澳门形成鲜明对比的是,台北市所在的台湾地区自4月以来转向"重症清零、轻症管控"的防疫策略,8月1日,台湾地区新增本土确诊16352例,其中台北市占2487例,尽管指挥中心宣布将从8月15日起放宽入境检疫至"3+4"(3天居家检疫+4天自主防疫),但BA.5变异株的传播已导致疫情再度升温。

台北的防疫路线虽然减轻了对经济的冲击,但从健康权保障角度看却面临多重挑战:

最突出的是医疗资源挤兑问题,7月下旬,台北各大医院急诊室再度出现排队人潮,病床使用率超过90%,这种情况直接威胁到健康权的"可接受性"标准——即医疗服务质量不应因突发公共卫生事件而显著降低,相比之下,澳门通过方舱医院建设和分级诊疗,始终保持了医疗系统的正常运转。

另一个问题是健康不平等加剧,台北的私人诊所新冠诊疗费用从500到1500新台币不等,对低收入群体构成负担,而澳门不仅提供免费治疗,还对确诊者发放5000澳门元的特别补助,两相比较,澳门模式更符合健康权所要求的非歧视原则。

台北防疫还暴露了知情权保障的不足,关于BA.5变异株的风险评估、疫苗保护效力等关键信息,民众往往需要通过社交媒体拼凑,导致谣言滋生,反观澳门,疫情记者会每日举行,所有决策数据完全公开,这种透明度是对公民健康知情权的有力保障。

健康权保障的全球视野与地方实践

世界卫生组织《组织法》序言中明确指出:"享受最高而能获致之健康标准,为人人基本权利之一。"但在具体实践中,如何平衡疫情防控与权利保障,各地却给出了不同答案。

澳门的经验表明,"动态清零"不仅是一种防疫技术,更是一种健康权保障机制,通过早期干预切断传播链,实际上减少了后期不得不采取的更严厉限制措施,正如澳门特首贺一诚所言:"暂时的管控是为了长久的自由。"这种思路与国际人权法中的"比例原则"高度契合——对权利的限制必须与威胁程度相称,且应以最小必要为限。

而台北的实践则提出了另一个命题:当"与病毒共存"成为选择,如何避免演变为"与健康权损害共存"?从国际经验看,成功实施共存策略的前提是疫苗高接种率、医疗系统强韧性和社会支持网络,目前台北在这些方面仍有提升空间,导致健康权保障出现缺口。

值得注意的是,澳门在坚持清零的同时,已开始为政策转型做准备,特区政府宣布将在9月启动针对奥密克戎变异株的疫苗加强针接种,并采购新型抗病毒药物,这种既着眼当下又布局长远的策略,体现的是对健康权的持续性保障承诺。

超越防疫路线之争:构建健康权保障的立体网络

疫情终将过去,但它留给我们的思考不应消失,澳门与台北的对比启示我们,健康权保障不能简化为"清零"或"共存"的二元选择,而应该是一个包含多层次保护的立体网络:

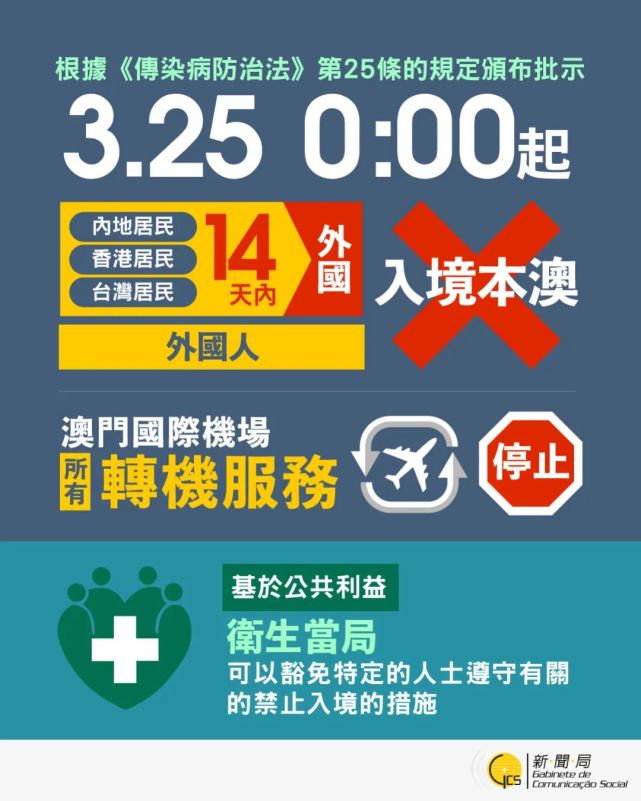

在制度层面,需要建立突发公共卫生事件应急法律体系,澳门依据《传染病防治法》实施防疫措施,每个决策都有明确法律授权,这种法治化路径比行政指令更具稳定性和预见性。

在资源层面,公共卫生投入必须成为优先事项,澳门2022年卫生领域预算增长23%,这种未雨绸缪的投入,远比疫情暴发后被动应对更符合健康权保障的本质要求。

在社会层面,需要培育健康素养和社区韧性,澳门街坊会联合总会等社团组织在物资配送、信息传达方面发挥了不可替代的作用,这种社会资本是台北所欠缺的。

在技术层面,数字化防疫工具应与隐私保护并重,澳门的健康码系统在实现精准防控的同时,通过数据最小化原则保护个人信息,避免了台北"简讯实联制"引发的隐私争议。

当全球进入疫情第三年,越来越多研究表明,那些早期采取果断措施保护健康权的地区,最终在经济和社会指标上也表现更好,这或许说明,健康权从来不是发展的代价,而是发展的基础和目的。

站在人类与病毒长期共存的历史节点,澳门与台北的经验提醒我们:对健康权的最大威胁,或许不是某种防疫策略的选择,而是在危机面前无所作为的麻痹,或是将公共卫生与人权对立起来的思维定式,未来的防疫政策,需要在科学与人权、个体与集体、短期与长期之间找到动态平衡点——而这,正是健康权保障的最高艺术。

发表评论

评论列表

经典之作,令人难以忘怀