当澳门在7月11日宣布进入为期一周的"相对静止"状态,关闭所有非必要场所时,成都却在同一天宣布放宽对低风险地区人员的核酸检测要求,这两座相距千里的城市,在同一个时间节点上,演绎着中国防疫政策最富戏剧性的辩证法——一边是澳门式的"清零"坚守,一边是成都式的"精准防控"探索,这种看似矛盾的防疫图景背后,隐藏着中国疫情防控战略的深层逻辑与地方实践的创新智慧。

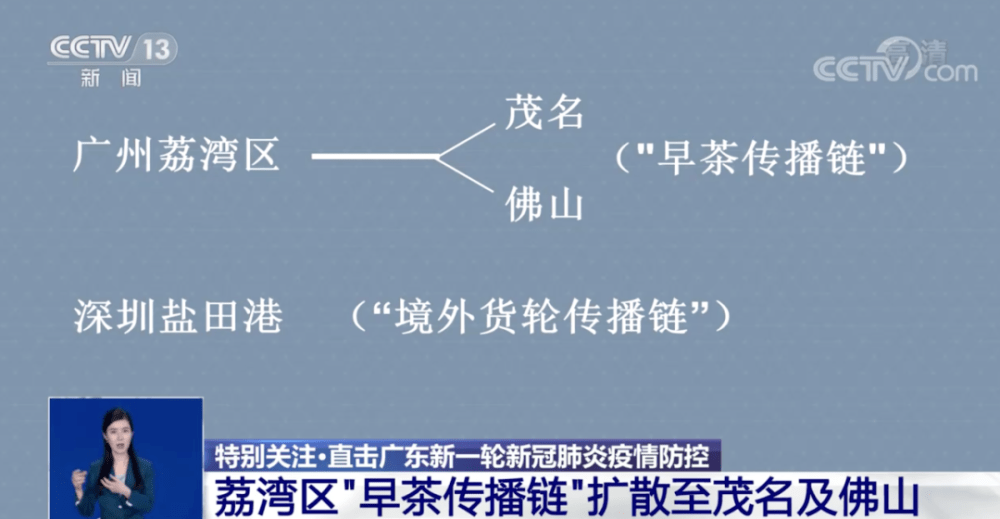

澳门的疫情管控堪称"教科书级别的闪电战",这座面积仅32.9平方公里的特别行政区,在发现社区传播后48小时内便启动全民核酸检测,72小时完成首轮全员筛查,其防疫工具箱里装满了"硬核武器":关闭赌场这一经济命脉,实施"网格化"精细管理,甚至动用无人机进行防疫宣传,这种雷霆手段的背后,是澳门特殊的社会结构——人口密度全球最高(每平方公里2万余人),医疗资源有限,且承担着连接内地与世界的枢纽功能,澳门大学公共卫生学教授项玉涛的研究显示,澳门每延迟一天采取严格管控,疫情扩散风险将增加3.7倍,正是这种"与病毒赛跑"的紧迫感,促使澳门选择了暂时牺牲经济流动性的防疫路径。

而1500公里外的成都,则正在书写另一种防疫叙事,这座拥有2093万常住人口的超大城市,最新政策将重点放在"精准识别"与"分级管理"上:对低风险区人员核酸检测频次从72小时放宽至7天,同时强化"场所码"的追踪精度,成都市疾控中心的数据模型表明,这种"外科手术式"的防控策略能使社会成本降低42%,而防控效能保持90%以上,成都的实践暗合了系统工程学的"最优化原理"——在多重约束条件下寻找平衡解,值得注意的是,成都的政策工具箱里新增了"核酸自测+抗原辅助"的组合方案,这既是对国家卫健委"九不准"要求的落实,也体现了特大城市防疫的灵活创新。

两座城市的防疫辩证法折射出中国疫情防控的战略智慧,澳门模式代表着"清零"政策的底线思维——在关键节点采取断然措施,为后续防控赢得战略窗口;成都实践则展示了"动态清零"的进化方向——通过技术赋能提升防控精度,降低社会代价,这两种看似相悖的路径,实则是同一战略在不同情境下的战术展开,正如复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏所言:"疫情防控不是非此即彼的选择题,而是需要随时空变化而调整的辩证过程。"

深入分析两地的政策细节,更能发现这种辩证法的精妙之处,澳门虽然按下"暂停键",但建立了完善的应急保供体系,确保居民生活物资不断;成都尽管放宽部分限制,却强化了重点场所的"熔断机制",这种"刚柔并济"的调控艺术,体现了中国防疫从"一刀切"向"微创手术"的转变,澳门理工大学"一国两制"研究中心的研究显示,这种差异化防控策略使我国在2021年全球经济体中保持了防疫效果与经济表现的最佳平衡。

在Omicron变异株全球肆虐的背景下,澳门与成都的防疫实践提供了珍贵的样本,澳门证明了中国有能力在必要时采取最严格措施阻断传播链,成都则探索着超大城市疫情防控的可持续路径,两地的共同点在于都将人民生命健康置于首位,不同点则反映了"一国两制"下因地制宜的政策灵活性,这种多元统一的防疫图景,或许正是中国能够在大流行中保持战略定力的关键所在。

当澳门的海鲜市场重新飘香,当成都的茶馆再度人声鼎沸,我们会发现:疫情防控从来不是单选题,而是在守护生命与保障生活之间寻找最优解的持续过程,澳门与成都的防疫辩证法,正在为全球抗疫提供一种中国式的解题思路——既有原则的坚定性,又有方法的灵活性,这正是古老东方智慧在现代公共卫生危机中的生动演绎。

发表评论

评论列表

经典之作,令人回味无穷。